狭小地でも理想の住まいは叶う|限られた敷地に夢を詰め込む注文住宅の魅力

- 「狭い土地だから無理」と思っていませんか?

- 狭小地でも注文住宅を建てられる理由

- 建てる前に知っておきたいポイント

- 狭小住宅の間取りアイデアと工夫

- 家族構成別:狭小注文住宅のプラン事例

- コスト面が不安?予算の立て方と節約ポイント

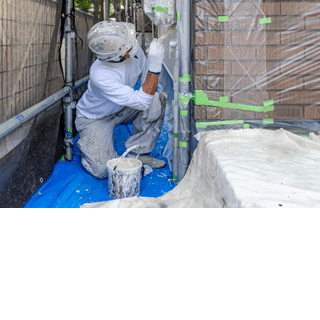

- 「建ててよかった」と思える狭小住宅の実例紹介

- 狭小注文住宅の注意点と失敗しないためのアドバイス

- 狭小地対応が得意な住宅会社を選ぶには?

- 小さな土地でも“あきらめない家づくり”を

- よくある質問(FAQ)

「狭い土地だから無理」と思っていませんか?

都市部に多い狭小地の現実と可能性

都市部で住まいを構えるとなると、最初に多くの方が直面するのが「土地が狭すぎるのではないか」という不安です。

駅から徒歩圏内、利便性の高いエリアになればなるほど、十分な広さの土地は高額で手が届かず、選択肢として残るのは5坪〜15坪程度の狭小地というケースが珍しくありません。

「これでは家を建てるのは無理なのでは?」と感じてしまう方も多いでしょう。

しかし、実はそのような狭い土地こそが、注文住宅の本領を発揮する舞台でもあります。

建売住宅では難しい制限のある土地でも、自由設計の注文住宅なら敷地の特性を活かした“オンリーワンの家づくり”が可能なのです。

現代の建築技術や構造材は進化を遂げており、限られた面積でも耐震性・快適性・機能性をしっかりと備えた住まいを実現することができます。

アイデアと工夫次第で、狭小地でも理想の暮らしを叶える家は、いくらでもつくれるのです。

建売では叶えられない“自分らしさ”を注文住宅で

狭小地にこそ、注文住宅を選ぶ価値があります。

というのも、狭い土地では建売住宅のように画一的なプランが適用できないため、そもそも建売向きではないのです。

逆に言えば、土地の形状や周囲の環境に合わせて柔軟に設計できる注文住宅だからこそ、可能性が広がるというわけです。

たとえば、変形地であっても無駄なスペースをつくらず、空間を最大限に活かす間取りを工夫すれば、住み心地は驚くほど快適になります。

採光や通風を考慮した窓配置、視線の抜けを意識したレイアウトなど、「狭さ」を感じさせない演出ができるのも設計の妙です。

さらに、自分たちの暮らし方に合った収納の設け方や、趣味スペース、家事動線などを細かく設計に反映できるのも、注文住宅ならではの魅力。

「この土地だからこそできる家づくり」という発想が、建売では味わえない大きな満足感をもたらしてくれます。

意外とある?都心に残る小さな土地の活用チャンス

都心や駅近のエリアで新築一戸建てを検討している方にとって、理想の土地がなかなか見つからないというのは共通の悩みです。

そうした中で、実は見落とされがちなのが「変形地」や「狭小地」と呼ばれる土地です。

たとえば、間口が狭くて奥行きが長い土地、旗竿地、三角形や台形などの不整形地など、一見すると使いづらそうな土地も多く流通しています。

こうした土地は敬遠されがちなため、割安で手に入る可能性があるというメリットもあります。

もちろん、一般的なハウスメーカーの既製プランでは難しい部分もありますが、注文住宅であれば話は別です。

一つとして同じ形の土地がないからこそ、自由な発想でプランを考えられるのが強み。

狭小地だからこそ光る、“あなただけの家づくり”が始められるのです。

狭小地でも注文住宅を建てられる理由

構造と法規制をクリアすれば問題なし

「狭小地に家を建てるのは難しい」と思われがちですが、それは構造や法規制に対する誤解から来ていることも少なくありません。

たしかに、建ぺい率や容積率、高さ制限など、都市部ならではの法的な制限は多く存在します。

しかし、それらはすべて明確なルールとして定められており、専門的な知識を持つ設計士がいれば、十分に対応可能です。

たとえば、「建ぺい率50%」「容積率150%」という制限がある10坪の土地でも、2階建てや3階建ての住宅を建てることは可能です。

むしろ、このような制限を前提にした空間設計に長けた住宅会社を選ぶことで、限られたスペースを有効に活用した快適な住まいを手に入れることができるのです。

土地面積よりも「立体活用」がカギになる

狭小地での家づくりにおいて重要なのは、「平面」ではなく「立体」で考える発想です。

たとえば、10坪の土地に1フロア10坪の延べ3階建てを建てれば、30坪=約100平米の居住空間を確保することができます。

これはファミリー世帯でも十分暮らせる広さです。

加えて、屋上テラスの活用や、ロフトスペースの設置、吹き抜けによる縦の抜け感など、狭小住宅ならではの発想で空間を立体的に広く見せる工夫が可能です。

階段の配置や水回りの設計にもこだわれば、動線をコンパクトに保ちつつ、暮らしやすさも兼ね備えた家が実現します。

また、3階建て住宅にすることで、1階をガレージや事務所として使うなど、暮らしと仕事を両立させるプランも立てやすくなります。

都市部では車の保管場所に困るケースも多いため、ガレージ付きの狭小住宅は非常に実用的です。

建築会社選びが成功の分かれ道に

狭小地に家を建てる最大のポイントは、狭小住宅の実績が豊富な建築会社を選ぶことです。

どんなに魅力的な土地を見つけても、それを最大限に活かせる設計力がなければ、理想の住まいは実現しません。

狭小住宅のノウハウがある会社は、法規制を読み解く力、土地の形状を活かす設計技術、そして工事現場での施工管理力に長けています。

とくに都市部の狭い道路では資材の搬入や足場の設置にも工夫が必要です。

そのような点を含めて、狭小地特有の課題を解決する力があるかどうかが、成功を左右する大きなポイントとなります。

実績を確認する際には、過去に手がけた狭小住宅の事例を見せてもらったり、施工例の敷地面積や間口・奥行きの条件を確認したりするのがよいでしょう。

また、打ち合わせの段階でどこまで柔軟に対応してくれるかも、判断基準として重要です。

建てる前に知っておきたいポイント

容積率と建ぺい率の基礎知識

狭小地に家を建てる際に、まず理解しておきたいのが「建ぺい率」と「容積率」です。

これはどちらも土地に対して建てられる建物のボリュームを制限するルールで、地域や用途地域によって異なります。

たとえば、建ぺい率が60%の地域では、敷地面積の60%までしか建物の1階部分を建てられません。

また、容積率が200%であれば、敷地面積の2倍の延べ床面積が可能です。

つまり、狭小地でも容積率が高ければ3階建ての住宅を建てることが可能になるわけです。

これらの数値は、不動産会社や自治体の都市計画図で確認できますが、注文住宅を依頼する工務店や設計事務所が丁寧に調査してくれる場合がほとんどです。

自分たちの希望が叶えられる条件かどうか、建築可能な面積や階数を早い段階で把握しておくことが大切です。

高さ制限・斜線制限・日影規制とは?

狭小地においては、垂直方向に空間を確保するために3階建てや屋上利用が検討されることが多いですが、ここで注意が必要なのが「高さ制限」「斜線制限」「日影規制」です。

高さ制限はその名の通り、建物の高さの上限を定めたもの。

斜線制限は敷地の境界線から一定の角度で建物の高さが制限されるもので、特に隣地への圧迫感や日照への影響を避けるために設けられています。

日影規制は、特定時間帯に周囲の住宅に影がかからないようにするための規制です。

これらは複雑に絡み合うため、設計の自由度を大きく左右するポイントになります。

とくに狭い土地では、建物の配置や階数、屋上の有無などに大きな影響を与えるため、設計者の知識と経験が問われる部分です。

専門家に相談すれば、これらの制限を回避する設計手法(たとえばセットバックや勾配屋根の活用)を提案してもらえるでしょう。

敷地の変形や高低差も設計の工夫でカバー

狭小地は、単に面積が狭いだけではなく、変形地・旗竿地・高低差のある土地など、クセのある敷地条件を伴うケースが多いのも特徴です。

一見すると「建てにくい土地」と思われがちですが、設計の工夫次第でむしろ個性を活かした空間を作ることも可能です。

たとえば、台形や三角形の土地であれば、壁の角度を変えた遊び心のある設計や、変則的な部屋の形状を活かしたユニークな空間が生まれます。

旗竿地の細い通路部分は、玄関までのアプローチとして演出することもできます。

また、高低差のある土地では、スキップフロアや中2階を設けることで空間のつながりを演出しながら、敷地の段差をうまく活用することが可能です。

大切なのは、土地の“弱点”をそのままにせず、「どうすれば長所に変えられるか」を考える姿勢です。

こうした工夫ができる設計者と出会えるかどうかが、狭小住宅の成否を分けるといっても過言ではありません。

狭小住宅の間取りアイデアと工夫

吹き抜け・スキップフロアで開放感を演出

狭小住宅でよくある悩みは、「圧迫感がある」「窮屈に感じる」といった空間の閉塞感です。

しかし、これは間取りと空間設計の工夫で大きく改善できます。

たとえば、吹き抜けを取り入れることで、上下に広がりを感じる開放的な空間を演出できます。

また、スキップフロアという設計手法も非常に有効です。

スキップフロアとは、1階・2階という明確な区切りではなく、中間階をつくることで空間にリズムを生み出す設計のこと。

床の高さをずらして段差を活かすことで、狭い面積でも視覚的な広がりと機能性を両立できます。

スキップフロアは、収納スペースを下部に設けたり、ワークスペースとして活用したりすることも可能で、限られた空間を有効活用するための強力なアイデアです。

収納力を高めるための発想転換

狭小住宅においては、収納スペースの確保が大きな課題になります。

ただし、限られた空間でも収納量をしっかり確保する方法はあります。

たとえば、階段下を活用した収納や、造作家具と一体化した壁面収納など、デッドスペースを見逃さずに使う工夫が求められます。

さらに、ロフトや小屋裏収納などを活用することで、日常的には使わないものを上部空間にまとめて収納することも可能です。

天井が高くなりやすい狭小住宅では、こうした“縦の空間”をいかに使いこなすかがポイントになります。

最近では、可動棚や壁面収納、階段の引き出し型収納など、狭い空間に最適化された収納アイテムも増えており、それらを設計段階から組み込むことで、スッキリとした生活が実現できます。

光と風を取り込む窓・中庭・トップライト設計

採光や通風の面でも、狭小住宅は工夫が欠かせません。

両隣を建物に囲まれているようなケースでは、窓の配置や種類が快適性を左右する重要なポイントになります。

たとえば、高窓(ハイサイドライト)や天窓(トップライト)を取り入れることで、周囲の建物の影響を受けずに自然光を取り入れることが可能になります。

また、視線の気にならない位置に窓を配置すれば、プライバシーを確保しながら通風も確保できます。

さらに、中庭やパティオ(中間空間)を設けることで、屋外とのつながりを感じることができ、開放感のある生活空間が生まれます。

小さな中庭でも、植栽やベンチを配置することで、家の中に“自然”を取り込む豊かさが得られるのです。

このように、光や風をどう取り込むかを起点にした間取り設計が、狭小住宅の快適性を大きく左右します。

間取りだけでなく、開口部の位置やサイズにまでこだわることで、狭さを感じさせない家をつくることができます。

家族構成別:狭小注文住宅のプラン事例

単身者・DINKS向けのコンパクトハウス

まずは、単身者やDINKS(共働きの子どもがいない夫婦)向けの狭小住宅プランです。

この層は生活スペースの広さよりも、立地やデザイン、生活導線の効率性を重視する傾向があります。

たとえば、LDKをワンフロアにまとめたスタジオタイプや、最小限の個室と広めのリビングを組み合わせたレイアウトなどが人気です。

水回りを集約し、可動式の間仕切りを使うことで、空間に変化をつけながらも開放感を保つ設計が実現できます。

また、収納も最小限にとどめ、家具を“見せる収納”としてインテリアと一体化させることで、限られた空間でも自分らしさを表現できる住まいになります。

狭小住宅は、むしろライフスタイルを明確に持った人にとって、必要なものだけに囲まれたミニマルな暮らしを叶える最適解といえるでしょう。

子育て世帯も安心の3階建てプラン

「子どもがいるから狭小住宅は無理」と思っていませんか? 実は、3階建ての注文住宅であれば、子育て世帯にも十分対応可能です。

たとえば、1階を水回りと収納に、2階をLDKに、3階を寝室と子ども部屋に…というように、フロアごとに役割を明確化した設計が可能です。

こうすることで、生活音の分離や家事動線の効率化が図れ、家族全員が快適に過ごせる空間を確保できます。

さらに、中2階に学習スペースや書斎を設けるなど、空間の段差をうまく活用すれば、子どもが成長しても柔軟に対応できる間取りになります。

また、狭小住宅にありがちな“圧迫感”や“閉塞感”も、窓や吹き抜け、視線の抜けを意識した設計によって大きく軽減されます。

家族全員が目を合わせながらも、それぞれの居場所があるような、一体感と個別性を両立したプランが実現できます。

高齢者世帯にはバリアフリーの工夫も

高齢者世帯にとって、階段の昇り降りは大きな負担になります。

そのため、狭小住宅であっても将来を見据えたバリアフリーデザインが重要になります。

たとえば、1階に主寝室やトイレを配置し、生活の大部分をワンフロアで完結できるように設計することが推奨されます。

玄関から水回りへの段差をなくし、トイレや浴室には手すりを設置するなど、加齢に伴う身体の変化に対応できる仕様にしておくことで、長く快適に住み続けることができます。

さらに、ホームエレベーターの設置を検討することも一つの方法です。

初期投資はかかるものの、階段の負担を感じずに移動できる安心感は非常に大きく、親世代との同居や介護を見据えた住まいにもなります。

狭小住宅でも、人にやさしい設計を取り入れることで、暮らしの質を高めることは十分に可能なのです。

コスト面が不安?予算の立て方と節約ポイント

狭小地なら土地代を抑えられる可能性も

注文住宅を考えるとき、「お金の心配」は避けて通れません。

とくに都市部の土地価格は高額で、坪単価が100万円を超えるエリアも少なくないため、予算面で二の足を踏む方も多いでしょう。

しかし、狭小地という選択は、土地取得費を抑える大きなチャンスにもなり得ます。

面積が小さい土地は市場で敬遠されがちなため、駅近など立地条件の良い場所でも、比較的安価で手に入ることがあります。

さらに、土地の取得費が抑えられれば、その分の予算を建物やインテリア、性能面に回すことができるのです。

敷地面積を少し妥協する代わりに、断熱性や耐震性など、住まいの“質”に投資することで、長期的な快適性と安心感を得ることができるのです。

設計や仕様の工夫で無駄を省く

建物の本体価格をコントロールするには、「必要なものだけを絞り込む」という姿勢が欠かせません。

広い家であれば設備も収納も“なんとなく”増やしがちですが、狭小住宅ではすべての選択が必然になります。

たとえば、間取りをシンプルにすることで、構造コストを抑えることができます。

凹凸の多い建物や複雑な形状は施工費が高くなりやすいため、正方形・長方形に近い構造がコスト面では有利です。

また、内装や設備も標準仕様をベースにしながら、優先順位をつけてグレードアップする部分を厳選することで、予算オーバーを防ぐことができます。

「全部いいものにしたい」と思いがちですが、ポイントを絞って“映える空間”をつくる方が、満足度が高い場合もあるのです。

補助金や住宅ローンの活用方法

コストの不安を軽減するためには、利用できる制度を賢く活用することも大切です。

たとえば、省エネ基準を満たした住宅には、自治体や国からの補助金が出ることがあります。

また、長期優良住宅やZEH対応住宅といった条件を満たせば、住宅ローン控除の対象にもなります。

さらに、金融機関によっては、狭小住宅・都市型住宅向けの融資商品を扱っていることもあります。

土地と建物を一括でローンに組み込む「一体型ローン」や、自己資金が少ない方向けの「つなぎ融資」など、選択肢は多様です。

こうした制度やローンの違いを把握することで、資金計画の自由度が高まり、安心してプランニングを進めることができます。

住宅会社や不動産会社が代行して申請してくれる場合もあるので、まずは相談してみるのがよいでしょう。

「建ててよかった」と思える狭小住宅の実例紹介

都心23区内でも快適に暮らせる

「こんな場所に家が建つの?」と驚かれるような狭小地でも、実際に住んでみると「建てて本当によかった」と実感する方が多くいます。

とくに東京都23区内のような人気エリアでは、狭小地に注文住宅を建てて住むこと自体が、時間的にも経済的にも大きなメリットになるのです。

たとえば、駅徒歩5分の13坪の土地に3階建てを建てた事例では、通勤時間が片道1時間短縮されたことによって、家族との時間が大幅に増えたという声がありました。

家の広さは郊外の住宅には及ばなくても、アクセスの良さ・生活利便性・安心感といった日々の満足度は格段に高まります。

また、注文住宅ならではの工夫により、壁面収納・吹き抜け・屋上テラスなどを組み合わせた結果、開放感がありながらもコンパクトで機能的な住まいが実現したというケースも多数あります。

狭い土地だからといって、我慢や妥協の連続ではなく、自分たちらしい暮らしを叶えるきっかけにもなり得るのです。

5坪・10坪でも二世帯住宅が可能に?

「二世帯住宅は大きな家でないと無理」と思われがちですが、実は狭小地でも二世帯同居は可能です。

たとえば、10坪の土地に延床30坪の3階建てを建てたケースでは、1階を親世帯の居住空間、2階を共用LDK、3階を子世帯の寝室として分けることで、世帯間の距離感を保ちながら生活できる空間が実現しました。

完全分離型は難しくても、水回りを共用し、リビングと個室を分ける“部分共有型”であれば、構造的にもコスト的にも現実的なプランになります。

また、親世帯の介護を見据えた設計にしておけば、将来的にも安心して住み続けられる住宅になります。

さらに、二世帯住宅にすると住民票が2世帯分になることから、税制面でのメリットや助成金の対象になる可能性もあるため、検討する価値は十分にあります。

狭小地だからこそ、家族の絆を感じられる距離感の住まいを選ぶという考え方もあるのです。

賃貸併用住宅としての活用事例も

狭小地を活用して、自宅+賃貸住宅というスタイルを実現する事例も増えています。

たとえば、1階部分に1Kの賃貸を1室設け、2階・3階を自宅スペースとする「賃貸併用住宅」では、家賃収入によって住宅ローンの一部をまかなえるというメリットがあります。

このようなスタイルは、老後の収入源としても有効であり、長期的な資産形成という視点からも注目されています。

もちろん、賃貸部分を将来的に親族用やテレワークスペースに転用するなど、ライフステージに応じた柔軟な使い方も可能です。

狭小地であっても、収益性と住まいを両立させるプランニングは十分に可能です。

むしろ限られた条件だからこそ、工夫の余地があり、“小さく始めて大きく育てる”という視点での家づくりが注目されています。

狭小注文住宅の注意点と失敗しないためのアドバイス

設計段階での見落としに注意

狭小住宅では限られた面積を最大限に活かすため、設計段階での判断ミスが後々大きな不便を生むことがあります。

とくに注意すべきは、収納・採光・動線に関する計画です。

「とりあえず収納スペースは後で考えよう」「とにかく部屋数を多く取ろう」といった考えでプランを進めてしまうと、生活に必要な動線や広さが確保できず、暮らしづらさを感じることになります。

狭いからこそ、“なんとなく”の判断が命取りになりやすいのです。

また、建築基準法や消防法、隣地との距離といった法的な制約も多いため、それらをきちんと把握したうえで設計を進めることが重要です。

とくに都心の住宅密集地では、境界からの距離の取り方一つで建物全体の設計が大きく変わることもあります。

設計段階では、「現在の暮らし方」だけでなく「将来どう住み続けたいか」も含めて、ライフスタイルに合ったプランニングを行うことが成功への第一歩となります。

施工時の近隣対策や資材搬入の工夫

狭小地における施工では、工事中のトラブルリスクにも注意が必要です。

とくに、前面道路が狭かったり、隣家との間隔が近い場合は、資材の搬入や重機の使用が制限されることがあります。

このようなケースでは、小型のクレーンや人力による運搬が必要になることもあり、結果的に工期や施工費が増える可能性があります。

また、作業音や振動によって近隣住民との関係に影響が出る場合もありますので、事前の説明・挨拶まわりは非常に重要です。

信頼できる施工会社であれば、近隣への配慮や現場管理のノウハウを持っており、必要に応じて工事の工程を調整しながら柔軟に対応してくれます。

工事現場のストレスを最小限に抑えることも、狭小住宅成功の大切な要素の一つです。

施工会社との打ち合わせ・確認事項

狭小住宅だからこそ、施工会社との密なコミュニケーションが欠かせません。

「任せておけば大丈夫だろう」と思っていても、感覚のズレが大きなトラブルを招くことがあります。

たとえば、階段の幅、収納の奥行き、窓の高さといった細部の仕様は、設計図面だけではイメージがしにくい部分です。

現場見学やパース(立体イメージ図)を使って打ち合わせを進め、「思っていたのと違う」を未然に防ぐ努力が必要です。

また、施工会社の中には狭小地を得意としていない業者もあります。

実績を確認し、同じような敷地条件での施工経験があるかを必ずチェックしましょう。

契約時には見積もりの内容をしっかりと確認し、オプションの費用や追加工事の可能性についても話し合っておくことが安心につながります。

狭小地対応が得意な住宅会社を選ぶには?

「狭小専門」の施工実績があるかをチェック

狭小住宅の成功を左右する最大のポイントは、どの住宅会社をパートナーに選ぶかにかかっています。

通常の戸建住宅とは異なり、狭小地には法的制限や構造上の工夫、施工現場の制約など、専門的なノウハウが必要です。

そのため、狭小住宅の設計・施工に特化した実績を持つ住宅会社を選ぶことが、安心と満足につながります。

ホームページやカタログで施工事例を確認する際には、敷地面積や間口の狭さ、高低差、形状の特殊性などに注目しましょう。

似たような条件の土地にどんな家を建ててきたのか、施工写真や間取り図を見て具体的に確認することが重要です。

また、ただ「狭小住宅も対応可能です」と言っている会社よりも、狭小地に特化した設計チームや事例集が充実している会社のほうが、要望に対して柔軟かつ現実的な提案をしてくれる傾向にあります。

設計士とのコミュニケーションがポイント

限られた敷地条件のなかで希望を叶えるには、設計士との密なコミュニケーションが不可欠です。

狭小住宅は「どこに・なにを・どう置くか」がすべて結果に直結するため、要望の伝え方と、それに対する設計士の応答力が住まいの完成度を左右します。

具体的には、「吹き抜けを希望する」「屋上を活用したい」「リモートワーク用のスペースが欲しい」といった要望を伝えた際に、“無理だから”と切り捨てるのではなく、代替案や工夫を提示してくれる設計士であれば信頼に足るといえるでしょう。

また、完成イメージを共有しやすい資料(スケッチ・3Dパース・施工事例の写真など)を用意してくれるかどうかも、重要な判断材料です。

「プロに任せるから何も言わなくていい」ではなく、依頼者の暮らしに対する考え方をしっかり聞き取ってくれる姿勢を重視することが、後悔のない家づくりにつながります。

アフターサポートと保証内容も重要

狭小住宅は構造的に独自の設計が多くなるため、引き渡し後のメンテナンスやサポート体制も非常に重要です。

建てて終わりではなく、住み始めてからの安心感が得られる会社を選ぶことが大切です。

とくに注目すべきなのは、構造・雨漏り・設備などに関する保証の内容と期間です。

さらに、定期点検の有無や、設備不具合時の対応スピード、地域密着型のサポート体制が整っているかどうかも確認しておきましょう。

また、狭小地ゆえの特殊な納まりや施工技術が求められるため、それに対して十分な対応力がある工務店・ビルダーであるかも見逃せないポイントです。

万が一のトラブル時に柔軟に対応してくれる会社であれば、長く安心して暮らすことができるはずです。

まとめ:小さな土地でも“あきらめない家づくり”を

狭小地は“制約”ではなく“可能性”

「狭い土地に家を建てるなんて無理」と思っていた方も、ここまで読んでいただければ、狭小地こそが創造的で自由度の高い家づくりの舞台であることをご理解いただけたのではないでしょうか。

たしかに、通常の住宅よりも検討すべきことは多く、法規制や空間制約に対応する難しさはあります。

しかし、それらはすべて“制約”ではなく、“可能性”と捉えることができます。

土地に合わせた設計、立体的な空間活用、細部へのこだわり──そのひとつひとつが、あなたの理想の暮らしを形にする手段となり得るのです。

自分たちのライフスタイルに合った選択を

広い家が良い、という価値観は今や一つの選択肢に過ぎません。

むしろ、本当に必要なものを見極めて、無駄のない空間で暮らすことは、現代の都市生活における新たなスタンダードとも言えます。

注文住宅だからこそ、「家族の生活リズム」「仕事とプライベートの両立」「子どもの成長や老後」といった要素を織り込んだ、あなただけの住まいを実現できます。

土地が小さいからといって、夢まで小さくする必要はありません。

まずは相談してみることが第一歩

もし今、狭小地を前に悩んでいるのであれば、まずは経験豊富な住宅会社に相談してみることをおすすめします。

自分だけでは見えていなかったアイデアや、予算との付き合い方、土地の活かし方が見つかるかもしれません。

そしてなによりも大切なのは、「建てたい」という想いをあきらめないことです。

小さな土地でも、大きな夢はきっと形にできます。

限られた空間に、あなたと家族の理想をぎゅっと詰め込んで、唯一無二の暮らしをデザインしてみませんか?

よくある質問(FAQ)

狭小地ではどれくらいの広さから家が建てられますか?

10坪(約33?)程度からでも建築可能です。

建ぺい率や容積率を確認し、2階建て・3階建てにすることで十分な居住空間を確保できます。

狭小住宅を建てるときに特別な許可は必要ですか?

一般的な住宅と同様に、建築確認申請が必要です。

狭小地特有の条件(接道義務、高さ制限など)がある場合は、それに応じた設計が求められます。

建築費は一般的な注文住宅より安くなりますか?

土地が小さい分、土地取得費は抑えられる傾向がありますが、施工の難易度や3階建て構造、特殊形状などにより建物本体のコストは高くなることもあります。

狭小地の住宅は売却しづらいのでは?

一概には言えません。

駅近や人気エリアであれば需要は高く、コンパクトな住宅を求める単身・DINKS層にはむしろ好まれる傾向もあります。

狭小住宅でも駐車場は設けられますか?

ビルトインガレージや1階部分を車庫として設計することで、限られた敷地内でも駐車スペースを確保できます。

ただし道路幅や接道状況に応じた配慮が必要です。

- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ

- はじめて家を建てる人のための住宅ローン入門|基礎から失敗しない選び方まで徹底解説

- 家を建てる時の土地探し完全ガイド|後悔しないための選び方・探し方のコツ

- 家を建てるハウスメーカーの坪単価を徹底比較|価格だけで選ばないポイントも解説

- 1000万円台・2000万円台・3000万円台で建てられる家とは?注文住宅の費用と価格帯別のイメージ

- 20坪・30坪・40坪・50坪の広さでどんな家が建てられる?|家づくりの坪数別イメージと暮らし方の違い

- 注文住宅はハウスメーカーと工務店どちらが正解?違いと選び方を徹底比較ガイド

- おしゃれな注文住宅を建てたい!後悔しないためのデザイン・間取り・素材選び完全ガイド

- 実家の建て直しで叶える二世帯注文住宅|親との同居を前向きに考える人へ

- 住宅展示場・モデルハウスに行く前に!見学で失敗しないためのチェックリスト

- GX志向型住宅とは?持続可能な未来を築くスマートな家づくりガイド

- LCCM住宅とは?ゼロから学ぶ仕組み・認定基準・補助金の活用法まで徹底ガイド

- 地震に強い注文住宅を建てるには?耐震等級・構造・素材を徹底解説

- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント

- 老後の住み替えで家を建てたいと思ったら読むガイド|後悔しないための間取り・資金・暮らしの考え方

- ペットと快適に暮らす注文住宅|後悔しないための設計アイデアと注意点を徹底解説

- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説

- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド

- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅

- 家を建てる年齢はいつがベスト?30代・40代・50代・60代の判断基準とは

- 注文住宅は本当に高い?実例で知る費用感と総額のリアル

- プレハブ住宅って実際どう?注文住宅と迷う方へ贈る特徴・誤解・向き不向き徹底ガイド

- 全館空調のある注文住宅の魅力とは?後悔しないための選び方と注意点を徹底解説

- 住宅ローン借り換えガイド|今の金利と残債でどれくらい返済額が減る?

- 注文住宅と建売住宅の違いとは?後悔しない選び方と費用・自由度・住み心地の比較ガイド

全国の注文住宅の業者とメーカー探し

▼地域ごとの注文住宅の情報はこちらから

全国の住宅展示場とモデルハウス

▼地域ごとの住宅展示場とモデルハウスの情報はこちらから