PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

太陽光発電で土地を活かす方法とは?初期費用・収益性・注意点まで徹底解説

- なぜ今、太陽光発電での土地活用が注目されているのか

- 太陽光発電に適した土地の条件とは?

- 太陽光発電による土地活用の主なメリット

- 一方で注意すべきデメリット・リスク

- 太陽光発電土地活用の収益モデルと利回り

- 土地所有者が太陽光発電を始める流れ

- 太陽光発電に関する補助金・制度の確認

- 太陽光発電による土地活用が向いている人・向かない人

- 太陽光発電としての土地活用、実際の事例

- まとめ|太陽光発電は条件が合えば高い収益性も

- よくある質問(FAQ)

- 駐車場経営は土地活用の定番|リスク・収益性・始め方を徹底解説

- 賃貸アパート・マンション経営という土地活用|収益性・始め方・失敗しないための実践ガイド

- 老人ホーム・サ高住・介護施設経営という土地活用|収益性・リスク・始め方を徹底解説

- トランクルーム経営で土地活用|初期費用・収益性・失敗しない運営のコツ

- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント

- 狭い土地でもできる土地活用とは?|3坪・5坪から考える狭小地の可能性

- いらない土地をどうする?条件の悪い土地の手放し方と処分・収益化の選択肢をやさしく解説

- 相続した不動産は売る?土地活用?家や土地の税金・手続き・トラブル回避のすべて

- 放置している空き家、ずっとこのままで大丈夫?──管理できない不安に今こそ向き合う

なぜ今、太陽光発電での土地活用が注目されているのか

土地を所有していても、有効に活用できていない「遊休地」や「使い道に困っている土地」は全国に数多くあります。

そこで近年注目されているのが、太陽光発電による土地活用という選択肢です。

空き地や山林、農地転用などでも活用可能で、建物を建てにくい土地でも収益化が可能な点が魅力となっています。

特に再生可能エネルギーへの注目が高まる中、環境貢献と収益化を同時に叶えられるとして、全国で導入が進んでいます。

再エネ推進政策とFIT制度の変遷

2012年の固定価格買取制度(FIT)の導入により、太陽光発電事業は一気に広がりました。

発電した電気を一定価格で買い取ってもらえる仕組みは、投資としての魅力を高め、多くの個人・法人が参入しました。

その後、FITの買取価格は年々引き下げられましたが、FIT終了後のFIP制度(市場連動型)など、新たな制度も整備されており、今後も再エネ活用の潮流は続くと見られています。

未利用地・遊休地でも収益化できる点が魅力

太陽光発電の特徴は、建物や施設を建てる必要がなく、地面に設置するだけで収益を生み出せる点にあります。

これは、都市部のような高密度な土地活用とは異なり、郊外や山間部、田畑の跡地などでも活用できるという大きなメリットです。

また、住宅地としては適さない土地や建築制限のあるエリアでも、発電設備であれば設置可能なケースも多く、選択肢の幅が広がります。

「住居を建てられない土地」の活用策としての強み

市街化調整区域や地目が農地・山林などの土地は、住宅や商業施設を建てるのが難しいケースが少なくありません。

こうした土地を放置してしまえば、固定資産税の負担だけが続くことになります。

そこで、建築を伴わない太陽光発電設備であれば、規制をクリアしやすく、「収益を生まない土地」から「安定収入を生む土地」へと転換することが可能です。

太陽光発電に適した土地の条件とは?

太陽光発電がどの土地でも可能かというと、実際にはいくつかの条件があります。

設置場所の条件を満たしていないと、発電効率が悪化し、採算が取れないリスクもあるため、事前のチェックは欠かせません。

日照時間が十分に確保できる立地か

太陽光発電においてもっとも重要なのは、日射量です。

山の陰や隣地の建物・樹木の影が日中の発電に大きく影響を与えるため、「1日を通して太陽光が当たる環境」であるかどうかは収益に直結します。

地域としては、晴天日数が多い内陸部や南向き斜面などが適していますが、都市部近郊の空き地でも、遮るものがなければ活用できるケースがあります。

地盤・地形・方角のチェックポイント

平坦地であれば設置は比較的容易ですが、緩やかな傾斜地でも南向きであれば有利になります。

逆に北向きや谷地形では日照が不利になる可能性があります。

また、地盤が弱い土地では架台の固定や土木工事費が嵩むこともあるため、事前に地盤調査を行い、施工可否を判断することが重要です。

農地・山林・原野などそれぞれの活用可否

土地の地目が「農地」の場合は、農地転用の許可が必要となります。

市街化調整区域であれば、許認可の取得に時間がかかるケースもあります。

山林や原野であっても、造成工事が必要な場合や土砂災害警戒区域に該当するケースでは、追加コストや法的制限に注意が必要です。

送電線との距離や系統連系の可能性

太陽光発電による売電を行うには、電力会社の送電網との接続=「系統連系」が不可欠です。

設置地が送電線から遠い場合、引き込み工事が高額になる可能性があるため、接続距離は事前に調査する必要があります。

また、すでに発電所が密集しているエリアでは、系統容量の不足で新規接続を断られることもあるため、事前の接続可能性確認が非常に重要です。

太陽光発電による土地活用の主なメリット

太陽光発電を使った土地活用には、ほかの活用方法と異なる魅力があります。

特に、人手をかけずに安定的な収益を見込める点や、将来の撤去・転用が比較的柔軟である点は、多くの土地オーナーから支持されている理由のひとつです。

不在でも収益化できる“非接触型”活用

賃貸経営や駐車場運営と異なり、太陽光発電は人の出入りや管理をほとんど必要としないという特長があります。

所有者がその場に住んでいなくても、遠隔で発電量をモニタリングしつつ収益化が可能です。

とくに、相続で得た土地や別荘地のように、普段使わない土地を活用する手段としては、非常に有効です。

維持管理が比較的ラク

太陽光発電設備は、定期的なパネル清掃や草刈り、点検といった最低限の管理で済みます。

これらも専門業者に外注することができるため、日常的な手間がほとんどかかりません。

また、長期にわたって使用される部品が多いため、メンテナンス費用も比較的安定しており、経営の見通しを立てやすい点も魅力です。

災害時の自家消費や地域貢献にも

太陽光発電設備に蓄電池を併設すれば、災害時の非常用電源としても機能します。

これは、住宅が近隣にある場合や、法人施設内に設置するケースにおいて、地域への貢献やBCP(事業継続計画)対策として評価されます。

また、自治体との協定により、避難所などへの電力供給を行う事例も増えており、CSR(社会的責任)活動の一環としても有効です。

一方で注意すべきデメリット・リスク

太陽光発電による土地活用は魅力が多い一方で、リスクや注意点も存在します。

とくに、初期投資の大きさや制度変更による収益変動など、事前に把握しておくべきポイントがあります。

初期費用が高額になりやすい

太陽光発電を導入するには、パネル設置・電気工事・土木造成など、多くの初期費用が必要です。

土地の状態によっては、1000万円以上の投資になることもあります。

また、借入で資金調達をする場合には、融資審査や金利の負担も見込んでおく必要があります。

FIT制度の終了と価格下落リスク

固定価格買取制度(FIT)は、導入当初と比較して買い取り価格が大幅に下がっており、かつ今後の政策変更により終了する可能性もあります。

FIT終了後は、FIP制度(変動価格制)への移行が前提となり、市場価格によって収益が左右されるリスクが出てきます。

そのため、確実に利益を出すには慎重なシミュレーションが求められます。

撤去・廃棄義務と10年後の対応

太陽光発電設備は設置したら終わりではありません。

寿命を迎えたパネルや機器の撤去・処分には一定の費用がかかります。

現在では、撤去費用をあらかじめ積立金として準備しておく義務も進められています。

また、設置から10〜20年経過すると、発電効率の低下や機器交換の必要性も出てくるため、長期視点での収支計画が不可欠です。

雑草や害獣対策など定期メンテナンスの必要性

管理がラクとはいえ、草木の繁茂によってパネルが影になってしまうと発電効率が下がるため、定期的な草刈りや除草剤の散布は欠かせません。

また、野生動物による配線のかじりや設備破損のリスクもあり、フェンス設置や監視カメラによる対策を検討する必要があります。

太陽光発電土地活用の収益モデルと利回り

太陽光発電による土地活用では、主に「売電収入」が収益源となります。

ただし、導入の形態や規模によって、収益性やリスクの構造は異なります。

事前に利回りの試算や初期コストの見通しを立てることが重要です。

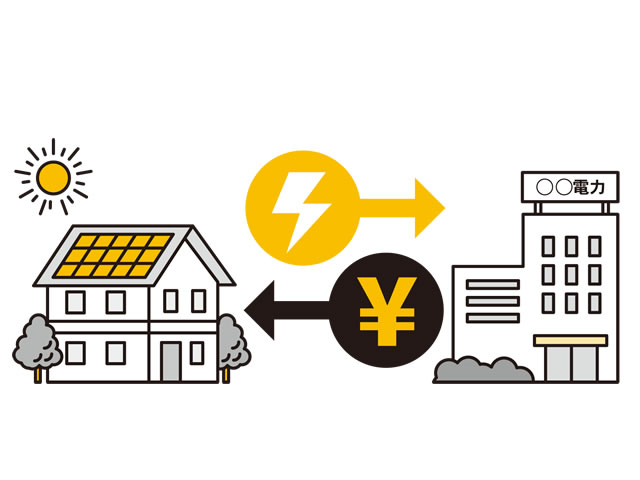

売電による収入の仕組み

太陽光発電でつくった電気は、電力会社に「売電」することで収益を得られます。

特に10kW以上の設備の場合は、事業用太陽光発電として固定価格買取制度(FIT)を活用することができます。

この制度により、20年間の固定価格での売電契約が保証されるため、長期的な収支計画が立てやすくなります。

ただし、FITの申請は年度ごとに締切があるため、時期によってはFIP制度(市場価格+プレミアム)の対象となるケースもあります。

初期投資と回収期間の目安

太陽光発電の初期投資額は、設置容量や地形条件、工事内容によって異なりますが、目安として以下のような試算が一般的です。

- 設備容量:50kW程度(低圧)

- 設置費用:1,000〜1,500万円

- 年間売電収入:100〜130万円前後

- 投資回収期間:8〜12年程度

土地代が不要な所有地であれば、利回りは10%前後となることもあり、安定収入の手段として有効です。

自家消費型との比較|法人節税との相性

近年では、発電した電力をそのまま敷地内で使用する「自家消費型」も増えています。

工場や倉庫などを持つ法人が、自社の電力を賄うことで電気代の削減と脱炭素経営の両立を実現しています。

この場合、設備投資は減価償却として経費化できるため、法人税の節税効果も期待され、中小企業の土地活用手段として注目されています。

土地所有者が太陽光発電を始める流れ

太陽光発電による土地活用は、思い立ってすぐに始められるものではありません。

現地調査から設置・売電開始まで、いくつかの重要なステップがあります。

以下の流れを把握することで、スムーズな導入につながります。

1. 土地診断・日照シミュレーション

まずは、所有している土地が太陽光発電に適しているかどうかを確認します。

専門業者による「日射量シミュレーション」「影の影響予測」「地盤状態の調査」などを通して、年間の発電予測を立てます。

この段階で、収益性のシミュレーションや初期投資額の目安も提示されるため、事業としての実現性を判断できます。

2. 施工・運用業者の選定

土地診断の結果を受け、施工業者や運用管理業者の選定に移ります。

近年では、施工からメンテナンスまでワンストップで提供する事業者も多く、土地所有者にとっては手間を最小限に抑えられるメリットがあります。

選定時は、価格だけでなく実績・保証内容・アフター対応の有無にも注目しましょう。

3. 許可・認定・契約の手続き

発電設備を設置するには、さまざまな法的手続きが必要です。

具体的には:

- 農地転用許可(必要な場合)

- 建築確認や開発許可

- 電力会社との系統連系契約

- 経済産業省の設備認定申請(FIT/FIP)

これらの手続きは業者側で代行するケースが一般的ですが、土地所有者の印鑑証明・登記簿謄本・地図などの提出が求められます。

4. 設置〜売電開始

手続きが完了すれば、いよいよ工事開始です。

通常、規模にもよりますが設置工事は1〜3か月程度で完了します。

その後、電力会社との連系が完了すれば、売電が開始され、毎月の売電収入が振り込まれるようになります。

発電状況は、遠隔監視システムで常時確認できるため、管理も安心です。

太陽光発電に関する補助金・制度の確認

太陽光発電の導入には一定の初期費用が必要となるため、公的な支援制度や補助金の活用はとても重要です。

特に近年は、再生可能エネルギーの普及を促進する動きが強まっており、国・自治体それぞれの制度に注目する価値があります。

国や自治体による導入支援制度

国の支援制度としては、環境省・経済産業省などが実施する補助金が中心です。

特に中小企業や法人を対象としたものにおいて、自家消費型の太陽光発電設備に対する補助が手厚くなっています。

また、各自治体(都道府県・市区町村)独自の補助金もあります。

例えば:

- 設置費用の一部を補助(上限○○万円)

- 設置容量に応じた定額給付

- 蓄電池とのセット導入による加算措置 など

これらは年度ごとに条件が変わるため、最新の公募情報や申請スケジュールを常にチェックすることが必要です。

グリーン投資減税・法人税対策との関連

太陽光発電設備を導入した法人は、グリーン投資減税の対象となる可能性があります。

これは、エネルギー環境負荷の低い設備として、一括償却または特別償却・税額控除を選べる制度です。

そのため、企業が節税対策とSDGs対応の両立を図る手段としても、太陽光発電は魅力的な投資対象となっています。

再エネ特措法・環境アセスメントの確認

太陽光発電を大規模に導入する場合は、再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)や、環境影響評価(アセスメント)の対象となることがあります。

特に、500kW以上の設備や森林を開発する案件では、設置に関する環境配慮義務が課されることがあるため、地元自治体との事前協議や届出が必要です。

太陽光発電による土地活用が向いている人・向かない人

すべての土地所有者にとって、太陽光発電がベストな選択肢とは限りません。

土地の立地条件や所有者の目的によって、向き・不向きがあります。

自分の目的に合致しているかどうかを見極めることが、後悔のない選択につながります。

向いているのはこんなケース

以下に該当する方は、太陽光発電による土地活用が特に向いているといえます。

- 人が常駐しない土地を収益化したい

- 管理の手間をかけずに土地を活用したい

- 山林・原野・調整区域など建築が難しい土地を持っている

- 老後の安定収入を見込んでおきたい

- 節税対策を検討している法人・事業者

特に、長期間利用予定のない土地や相続後に使い道に困っている土地には、売却せずに活かす手段として有効です。

向かない場合は他の活用策も検討を

一方で、以下のような場合は太陽光発電よりも別の活用方法が適していることもあります。

- 日照条件が悪く、陰になる時間が多い土地

- 初期投資を抑えたい(または自己資金がない)

- 短期間で高い利回りを求めている

- 将来的に住宅や店舗を建てる予定がある

また、住宅密集地などで景観や近隣トラブルが懸念される場合は、周辺環境への配慮も不可欠です。

このようなケースでは、駐車場・コンテナハウス・賃貸経営など、他の土地活用法との比較検討が望ましいでしょう。

太陽光発電としての土地活用、実際の事例

太陽光発電による土地活用は、実際にさまざまな環境や条件のもとで導入されてきました。

以下に、個人・法人問わず成功している具体的な事例を紹介します。

農地を転用して発電所を設置した事例

ある地方の地主は、10年以上使われていなかった耕作放棄地を所有していました。

農地として再生するには多額の整地費用がかかる一方、宅地にも転用できず悩んでいたところ、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)という選択肢に出会いました。

農地転用の許可を取り、作物の上部に発電設備を設置することで、農業と売電収入を同時に得る仕組みを実現。

土地を手放すことなく資産として維持できたことに大きな満足を得ています。

工場跡地・原野での発電プロジェクト

郊外の元工場用地は、土壌汚染や用途地域の制限により、一般的な建築用途には適さない状態でした。

売却も進まず放置されていましたが、造成済で平坦な地形を活かし、太陽光発電用地として開発。

50kW規模の低圧発電所を複数区画に分けて設置することで、空間を無駄なく収益化。

不動産価値としての再評価も進みました。

法人による社有地活用のケーススタディ

中小企業の工場経営者は、倉庫裏手の遊休地(約500平方メートル)を活用する方法として太陽光発電を検討。

自社で使用する電力の一部をまかないつつ、余剰分を売電する自家消費型モデルを採用しました。

これにより、電気代の年間コストが20%以上削減され、CO2削減目標の達成にも貢献。

CSRやSDGsへの取り組みとしても社外に発信し、企業価値の向上にもつながっています。

まとめ|太陽光発電は条件が合えば高い収益性も

太陽光発電は、土地の性質や立地条件によっては非常に高い収益性をもたらす活用方法です。

特に、

- 人が常駐しない土地を活用したい方

- 初期費用を投資と考え、長期で安定収入を得たい方

- 農地や調整区域など建物を建てにくい土地をお持ちの方

にとっては、有力な選択肢となり得ます。

一方で、日照条件や系統連系の可否、制度の動向などによって、想定通りの収益が出ないケースもあるため、事前のシミュレーションや専門家への相談は欠かせません。

太陽光発電は、「使えない土地」を「生きた資産」へと変える手段です。

まずは自分の土地がどのような条件にあるかを知ることから始め、将来を見据えた計画的な土地活用を検討してみてはいかがでしょうか。

よくある質問(FAQ)

Q. 太陽光発電に必要な土地の広さは?

A. 一般的には、50kW規模の低圧太陽光発電を設置するには、150〜200坪(約500〜660平方メートル)程度の面積が必要とされます。

ただし、地形や架台の設計によって変動するため、業者による現地確認をおすすめします。

Q. すでに農地として使っている土地でも活用できる?

A. 農地をそのまま太陽光発電に活用するには、農地転用の許可が必要です。

ただし、「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」であれば、農業と発電を両立できる場合があります。

地域や農地の区分によって条件が異なるため、自治体との事前相談が重要です。

Q. 雨や曇りの日が多くても採算はとれる?

A. 発電量は日射量に大きく左右されるため、日照時間の長い地域ほど有利です。

ただし、年間を通した平均日射量に基づくシミュレーションにより、一定の収益性が見込めるか判断可能です。

曇天や雨天の多い地域でも、補正値を加味したうえで採算ラインを割り出せます。

Q. 初期費用はどれくらいかかる?自己資金ゼロでも始められる?

A. 規模や地形によって異なりますが、50kW規模で1,000万〜1,500万円程度が目安です。

多くの事業者がリース契約や融資(信販・金融機関)による提案も行っており、自己資金ゼロからスタートする事例もあります。

ただし、借入条件や審査基準は事前確認が必要です。

Q. 税制面での優遇や節税メリットはある?

A. はい、あります。

法人の場合、グリーン投資減税による特別償却や税額控除が適用できるケースがあります。

個人の場合も、減価償却による節税や、青色申告による損益通算などが可能です。

節税目的での導入も増加していますが、税理士や会計士と相談のうえ計画を立てることが重要です。

- 駐車場経営は土地活用の定番|リスク・収益性・始め方を徹底解説

- 賃貸アパート・マンション経営という土地活用|収益性・始め方・失敗しないための実践ガイド

- 老人ホーム・サ高住・介護施設経営という土地活用|収益性・リスク・始め方を徹底解説

- トランクルーム経営で土地活用|初期費用・収益性・失敗しない運営のコツ

- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント

- 土地活用は広さで変わる!100坪・200坪・300坪で考える賢い選択肢と収益性の違いとは?

- 狭い土地でもできる土地活用とは?|3坪・5坪から考える狭小地の可能性

- いらない土地をどうする?条件の悪い土地の手放し方と処分・収益化の選択肢をやさしく解説

- 土地を活用するよりも売却したほうが良いケースとは?

- 太陽光発電で土地を活かす方法とは?初期費用・収益性・注意点まで徹底解説

土地活用による駐車場や賃貸アパートやマンション経営やサ高住の無料資料請求

▼地域ごとの土地活用で駐車場や賃貸アパートやマンション経営やサ高住を検討する方の情報と無料資料請求はこちらから