遮熱・断熱塗料とは?|外壁の温度上昇・冷暖房費を抑える最新塗料の実力と注意点

- 遮熱・断熱塗料とは何か?|基本性能と役割を正しく理解する

- 遮熱・断熱塗料の効果は本当?よくある疑問と実態

- 他の塗料との違い|シリコン・フッ素・無機・ラジカル塗料との比較

- どんなケースに向いている?遮熱・断熱塗料が活躍するシーン

- 遮熱・断熱塗料の注意点と誤解|選ぶ前に知っておくべきこと

- 遮熱・断熱塗料の種類とそれぞれの特徴

- 施工のポイント|遮熱・断熱塗料を活かすために重要なこと

- よくある質問(FAQ)

- まとめ|遮熱・断熱塗料は「万能」ではないが、正しく使えば大きな効果も

- 外壁のヒビ割れは放置NG!原因・対処法・補修のタイミングとは

- シリコン塗料は本当にコスパ最強?|外壁塗装で後悔しないための基礎知識と選び方

- フッ素塗料は高いだけ?|外壁塗装で後悔しない“長寿命塗料”の真価と選び方

- 無機塗料とラジカル塗料の違いとは?外壁を長く美しく保つ次世代塗料を徹底比較

- サイディング外壁のメンテナンス完全ガイド|種類・劣化症状・塗装と張り替えの選び方

遮熱・断熱塗料とは何か?|基本性能と役割を正しく理解する

遮熱と断熱の違いとは?混同しやすい2つの概念

外壁塗装を検討する中で、「遮熱塗料」「断熱塗料」という言葉を目にすることが増えてきました。

しかし、遮熱と断熱は似て非なる性質を持っています。

この違いを正しく理解することが、塗料選びにおいて非常に重要です。

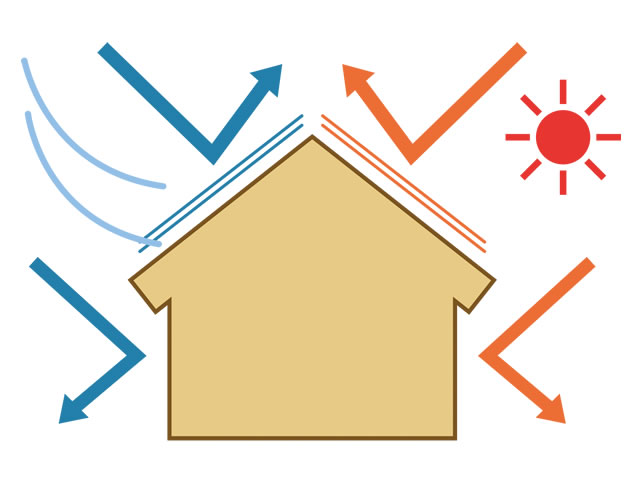

遮熱塗料とは、主に太陽からの赤外線(熱線)を反射する性質を持つ塗料です。

夏場、屋根や外壁に直射日光が当たることで表面温度が上がりますが、遮熱塗料を塗ることでその熱の吸収を防ぎ、表面温度の上昇を抑えます。

一方で、断熱塗料は、塗膜に含まれる特殊な素材(セラミックビーズなど)によって、熱の伝導を遅らせる・遮断する役割を果たします。

外気の熱が建物内部へ伝わるのを抑えるだけでなく、冬場には室内の暖かさを外へ逃がしにくくするといった効果もあります。

つまり、遮熱は「太陽熱を反射する」ことに特化し、断熱は「熱の出入りを抑える」機能に特化しています。

遮熱塗料の仕組み|日射反射による表面温度の低減

遮熱塗料の基本的な仕組みは、特殊な顔料を使って太陽光の熱線を反射するというものです。

とくに、屋根や南向きの壁面は日中の太陽光を多く受けるため、遮熱の効果が出やすい箇所といえるでしょう。

一般的な塗料では、表面温度が真夏に60〜70℃を超えることもありますが、遮熱塗料を使用することで、10〜20℃程度の温度低減効果が期待できるとされています。

ただし、これは建物の立地や気象条件にもよるため、「塗れば必ずこの効果が出る」と断言はできません。

また、遮熱塗料は色によって性能が変わるという特性もあります。

濃い色ほど赤外線を吸収しやすく、白に近い色のほうが反射率が高くなるため、塗料の色選びも重要なポイントとなります。

断熱塗料の仕組み|熱の伝わりを防いで室内を快適に保つ

断熱塗料の内部には、中空ビーズやセラミックなどの断熱素材が含まれており、これが塗膜に厚みを持たせ、熱の伝導を抑制します。

たとえるならば、薄い空気の層を何層にも重ねて熱の移動をブロックするイメージです。

この構造によって、夏は外の熱が室内に伝わるのを防ぎ、冬は室内の暖かい空気を逃がしにくくする働きがあるため、オールシーズン型の省エネ塗料として注目を集めています。

断熱塗料の効果が十分に発揮されるためには、一定の厚みでしっかり塗装する施工技術が求められます。

施工不良や塗膜のムラがあると、断熱性能が大きく損なわれてしまうため、技術力のある業者選びがとても重要になります。

遮熱・断熱塗料の効果は本当?よくある疑問と実態

どれくらい室温は下がるのか?気象条件との関係

「遮熱塗料や断熱塗料を使えば、室温が大きく下がる」といった期待を抱く方も少なくありません。

しかし実際には、その効果は建物の構造や地域の気候、施工部位によって大きく変わります。

たとえば、日差しが強く当たる屋根や外壁の表面温度は、遮熱塗料によって10〜20℃前後の低下が見込めるケースがあります。

しかし、この温度差がそのまま室内温度に反映されるわけではありません。

断熱材の有無や窓の性能、換気の状況も室内環境に大きく影響するためです。

実際に遮熱・断熱塗料を塗った建物でも、「室温が1〜3℃下がった」という報告はある一方で、体感的な変化を感じにくいケースもあります。

つまり、効果はあるが、過度な期待は禁物といえるでしょう。

冷暖房費は本当に安くなる?期待できる節電効果

遮熱・断熱塗料は、省エネ効果にも注目が集まっています。

とくに夏の冷房負荷が高い住宅や工場では、冷房の効きがよくなり、エアコンの稼働時間が短くなるというメリットが期待されます。

たとえば、電気代にして年間で1〜2万円程度の削減効果があったという例もありますが、これは建物の構造・使用頻度・地域などの条件に大きく左右されます。

「遮熱塗料を塗る=大幅に電気代が下がる」という単純な話ではありません。

また、冬の暖房費については断熱塗料の方が効果的とされていますが、外壁よりも屋根や天井からの熱損失が大きいことも多いため、建物全体の断熱性能を考慮した上での採用が必要です。

冷暖房費の節約効果を狙うなら、遮熱・断熱塗料を単体で考えるのではなく、他の省エネ対策と組み合わせることが現実的です。

すべての建物に効果があるわけではない理由

遮熱・断熱塗料はたしかに機能的な塗料ですが、すべての建物に適しているわけではありません\

とくに以下のようなケースでは、期待通りの効果が得られにくい可能性があります。 このような場合、遮熱・断熱塗料を塗ったとしても、体感的な変化はほとんど感じられないかもしれません。 したがって、建物の状態や目的に合わせて慎重に選ぶことが重要です。 また、地域性にも注意が必要です。 たとえば、北海道のように夏の日射が強くない地域では遮熱効果は薄く、逆に冬の寒さに備えた断熱性能の方が求められるでしょう。 どのような環境で、何を目的に塗料を選ぶかが、結果を大きく左右します。 塗料選びにおいては、耐候性(どれくらい長持ちするか)やコストパフォーマンス(費用に対する効果)が重要な判断基準となります。 ここでは遮熱・断熱塗料と、他の代表的な塗料の違いを整理しておきましょう。 一方、遮熱・断熱塗料は「熱対策」特化型であり、長持ちするかどうかは製品によってまちまちです。 10年未満の製品もあれば、フッ素系ベースの高耐久タイプもありますが、「遮熱・断熱=高耐久」というわけではない点には注意が必要です。 「遮熱・断熱塗料は高機能だから万能だ」と誤解されがちですが、実際にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。 まず、塗膜が厚くなりやすく、仕上がりの質感に制限が出ることがあります。 高意匠性の仕上げ(艶消しやグラデーション仕上げなど)にはあまり向かない場合があります。 また、塗膜が膨れやすい・ひび割れやすいという報告も一部で見られます。 これは塗料の特性というよりも、施工時の下地処理や気温・湿度管理に起因する場合が多いのですが、「高性能だから安心」と思い込むのは危険です。 さらに、製品ごとの性能差が非常に大きいというのも遮熱・断熱塗料の特徴です。 塗料名に「遮熱」や「断熱」と書いてあっても、その効果の程度はまちまちで、JISやメーカー独自の試験結果を確認することが重要です。 遮熱・断熱塗料は、「他の塗料と組み合わせられるのか?」という疑問を持たれることもあります。 結論から言えば、使用する塗料の種類によっては併用や上塗りも可能ですが、いくつかの条件があります。 たとえば、遮熱機能をもたせた仕上げ塗料を、断熱塗料の上に重ね塗りすることで、両方の性能をある程度発揮させることもできます。 しかし、接着性・密着性に問題があると塗膜が剥がれるリスクがあるため、メーカーが推奨している組み合わせかどうかを事前に確認することが必要です。 また、既存の外壁に塗られている塗料がフッ素や無機などの高密着性塗料である場合、遮熱・断熱塗料を上塗りしても、本来の性能が発揮できないことがあります。 このように、塗料同士の相性問題や重ね塗りに関する専門的な判断が求められるため、信頼できる施工業者に相談することが極めて重要です。 遮熱・断熱塗料の効果が特に発揮されやすいのは、強い日差しを長時間浴びる場所です。 たとえば、南向きの外壁や、屋根のように真上から太陽光を受ける箇所では、日射によって表面温度が一気に上昇します。 このような場所に遮熱塗料を使用することで、塗膜が太陽光の熱を反射し、表面温度の上昇を抑えることができます。 実際に、真夏の直射日光が当たる屋根に施工したケースでは、通常より10〜20℃程度の温度低下が確認された例もあります。 また、日射時間が長い地域(関東以西、特に関西・東海・九州など)では、遮熱塗料の効果がより体感しやすい傾向にあります。 外壁材や屋根材が金属など熱伝導率の高い素材であれば、その分遮熱の恩恵も大きくなります。 高齢者や乳幼児がいる家庭では、暑さや寒さが健康に与える影響が大きく、快適な室温の維持が生活の質(QOL)に直結します。 遮熱・断熱塗料は、エアコンの効きや室内の温度環境を間接的に支える存在として、有効に活用できます。 たとえば、真夏の寝室が夜になっても蒸し暑いといったケースでは、外壁や屋根に蓄積された熱が室内に伝わっている可能性があります。 断熱塗料を施工することで、こうした蓄熱の影響を抑えられ、夜間の室温低下を助ける効果が期待できます。 また、冬場も室内の暖房熱を逃げにくくするため、冷えやすい部屋の寒さ対策としても有効です。 エアコンの設定温度を下げすぎずに済むことで、体調管理にも寄与しやすいです。 遮熱・断熱塗料の効果を実感しやすいもうひとつのケースが、工場や倉庫といった大空間施設です。 これらの建物は構造上、冷暖房効率が低く、特に夏は屋根からの輻射熱で室内温度が40℃以上になることも珍しくありません。 遮熱塗料を屋根に施工すれば、熱の侵入を抑えて作業環境の改善につながります。 加えて、空調の稼働率が抑えられることで、電気代の大幅な削減にも貢献します。 近年では、省エネ対策の一環として遮熱塗装を導入する企業も増えており、ESGやSDGsの観点からも注目されています。 また、断熱塗料もあわせて使用することで、冬場の暖房効率の向上にも寄与します。 こうした塗料の特性は、天井裏のない平屋構造や鉄骨造の施設において特に有効です。 遮熱・断熱塗料の効果を過信して、「塗るだけでエアコンが不要になる」「夏でも涼しくなる」といったイメージを持つ方もいますが、それは大きな誤解です。 たしかに、遮熱塗料は日射による外壁や屋根の温度上昇を抑え、断熱塗料は熱の移動を遅らせることで室内の快適性を保つ効果があります。 しかし、それらはあくまで補助的な役割であり、空調機器を完全に代替するほどの力はありません。 特に夏場の午後は、外気温そのものが高くなるため、反射しきれなかった熱が室内に侵入するのは避けられません。 また、室内の熱源(照明・家電など)からの放熱も無視できない要因です。 そのため、遮熱・断熱塗料を採用する際は、「エアコンの効きを良くする」や「冷暖房費の削減につながる」といった現実的なメリットに目を向けることが大切です。 遮熱・断熱塗料は、どんな外壁材にも塗れるわけではありません\

また、効果の発現に影響を与える「相性の良し悪し」があります。 たとえば、金属系の外壁材(ガルバリウム鋼板など)は熱伝導率が高く、遮熱塗料の効果が出やすい傾向にあります。 一方で、ALC(軽量気泡コンクリート)や木質系サイディングなど、もともと断熱性が高い外壁材では、塗料の性能差を体感しづらいこともあります。 また、既存の外壁が劣化しており、ひび割れや浮きが多い状態だと、いくら高性能な塗料を塗っても本来の機能を十分に発揮できません。 下地処理が不十分なまま施工すると、塗膜の早期剥離や膨れ、クラックの再発といったトラブルも起こり得ます。 したがって、遮熱・断熱塗料を採用するかどうかは、外壁材の種類や下地の状態、建物の構造を踏まえて慎重に判断する必要があります。 遮熱・断熱塗料は、通常の塗料に比べて材料費がやや高めに設定されています。 さらに、塗膜に厚みをもたせる必要があるため、施工にかかる手間や費用も若干増える傾向にあります。 そのため、「長期的な省エネ効果で元が取れるかどうか?」を冷静に見極めることが重要です。 判断のポイントとしては以下のような観点が挙げられます: これらに該当する場合は、費用以上のメリットを感じやすい可能性が高いです。 一方で、上記の条件に当てはまらない場合は、他の機能性塗料(高耐候型など)を選んだ方がコストパフォーマンスが良いかもしれません。 塗料の性能は進化していますが、建物の目的や使用環境に合った製品を選ぶことが最も重要です。 遮熱・断熱塗料と一口に言っても、その構造や主成分にはいくつかのバリエーションがあります。 主に使われるのは中空ビーズ系、セラミック系、酸化チタン系の3つです。 それぞれの特徴を理解することで、より目的に合った選択が可能になります。 中が空洞になった微細なビーズが塗膜中に配合されており、この空気層が熱の伝導を抑える断熱効果を発揮します。 断熱性能に特化しており、冷暖房効率の向上を狙いたい場合に適しています。 熱を反射する性質を持つセラミック粒子を利用することで、主に遮熱効果を高める目的で使用されます。 屋根や南向きの外壁など、日射の強い面に向いています。 光触媒の技術を活かした遮熱・防汚機能を兼ね備えており、遮熱と同時にセルフクリーニング効果を求める場合に有効です。 ただし、価格は比較的高価で、塗料選びにコスト意識が必要です。 このように、遮熱重視か断熱重視か、防汚性能を加えるかといった観点で、適した種類は異なります。 機能だけでなく、施工対象や地域環境との相性も考慮しましょう。 遮熱・断熱塗料は「万能ではない」からこそ、用途や環境に最適化することが重要です。 次のような視点で選ぶと、後悔のない塗装につながります。 また、外観意匠や色調制限がある地域(景観地区など)では、遮熱性能に優れた淡色系の塗料が使えないケースもあります。 その場合は、顔料の性能や塗膜の構造に着目し、濃色でも高反射率を確保できる製品を選ぶと良いでしょう。 遮熱・断熱塗料は、各メーカーがそれぞれ独自の技術と性能指標を持って開発しています。 そのため、製品名やパッケージの印象だけで選ぶのは危険です。 一部のメーカーでは、JIS規格や第三者機関による試験結果を公表していることもあり、カタログや公式サイトで性能データをしっかり確認することが大切です。 たとえば、日射反射率(遮熱性能)や熱伝導率(断熱性能)がどの程度なのか、どの部位に使う想定で設計されているのかなどを比較検討しましょう。 また、塗料によっては、特定の下塗り材や仕上げ材との組み合わせでのみ効果が発揮されるものもあります。 これを無視して施工すると、期待する性能が出ないだけでなく、保証対象外になるケースもあります。 したがって、遮熱・断熱塗料を選ぶときは、価格・機能・施工方法・保証制度などを総合的に見て判断することが重要です。 遮熱・断熱塗料は、製品そのものの性能も大切ですが、施工技術によって実際の効果が大きく左右されるという特性があります。 とくに断熱塗料は、塗膜の厚みが一定以上でなければ本来の断熱性能を発揮できないため、正確な施工が求められます。 また、均一に塗布されていないと、効果にムラが出ることもあります。 屋根や壁面の一部だけが薄く塗られていた場合、そこから熱が入り込み、遮熱や断熱の効果が台無しになる可能性もあります。 そのため、遮熱・断熱塗料を選ぶ場合には、塗料の種類だけでなく、それを施工する職人や業者の技術力も重視する必要があります。 外壁塗装は通常、下塗り・中塗り・上塗りの3工程で構成されていますが、遮熱・断熱塗料においてもこのプロセスは非常に重要です。 まず、下塗り材は塗料と外壁の密着性を高める役割を果たし、剥がれや膨れなどのトラブルを防ぐために不可欠です。 遮熱・断熱塗料は一般的な塗料よりもやや重たく厚みが出るため、下地としっかり密着していることが前提となります。 中塗りと上塗りには、断熱材や遮熱材の層を十分な厚さで形成する役割があり、一度の塗装では厚みが足りないため、2回塗ることで性能を確保します。 特に断熱塗料は、塗布量(?あたり何kg塗るか)によって効果が変わるため、指定された量を守る必要があります。 この3工程のどれかが省略されたり、塗布量が少なかったりすると、カタログ通りの性能が出ないだけでなく、耐久性にも悪影響を及ぼします。 遮熱・断熱塗料も、時間とともに性能が劣化します。 塗装直後のような効果を長く維持するためには、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。 まず、塗膜表面の汚れを定期的に落とすことが重要です。 特に遮熱塗料の場合、表面に汚れが付着すると日射反射率が低下し、遮熱効果が落ちることがあります。 外壁や屋根の表面を数年に一度は清掃することが、遮熱性能維持のポイントです。 また、塗膜の剥がれやひび割れがないかチェックすることも大切です。 ひびが入ればそこから熱が侵入し、断熱層が破壊されてしまう可能性があります。 遮熱・断熱塗料の再塗装は、10〜15年程度が目安とされることが多いですが、使用環境によってはそれより早く劣化する場合もあります。 メーカーの保証期間や塗膜の劣化具合を見て、適切なタイミングで再塗装を検討することが大切です。 遮熱塗料は太陽光の熱を反射して表面温度の上昇を抑える効果があり、断熱塗料は熱の出入りを抑える働きがあります。 それぞれ効果の方向性が異なるため、目的に応じて選ぶことが大切です。 遮熱・断熱塗料は室温の上昇や下降を緩和する効果はありますが、エアコンの代替にはなりません。 空調の効きを良くし、省エネに貢献する補助的な役割です。 遮熱・断熱塗料は一般的な塗料よりも材料費が高く、施工に手間がかかるため、全体の費用は1.2〜1.5倍程度になることが多いです。 ただし、省エネ効果で長期的に回収できる場合もあります。 日射量が多く、夏の暑さが厳しい地域では遮熱塗料が効果的です。 一方で、寒冷地では断熱塗料の方が向いていることが多く、地域ごとの特性に応じた選定が重要です。 多くの外壁材に対応できますが、素材や既存塗膜との相性があります。 特に劣化が進んだ外壁や高密着性塗料の上に施工する場合は、下地処理や使用塗料の確認が必要です。 組み合わせは可能ですが、塗料ごとに推奨される施工方法があります。 性能を十分に発揮させるためには、メーカーの仕様に従い、適切な工程で塗布することが必要です。 遮熱・断熱塗料は、「熱を反射・遮断する」という明確な機能を持った塗料です。 しかしその性能を十分に発揮させるためには、建物の構造や立地、外壁材との相性を見極めたうえで選定することが欠かせません。 また、塗る人の技術力や施工工程の精度によっても効果に大きな差が出ます。 「高機能だから塗れば絶対に快適になる」というものではなく、適切な判断と丁寧な施工があってこそ意味を持つ塗料だと理解しておくことが大切です。 さらに、遮熱か断熱か、あるいは両方かという機能の違いをよく理解し、「どういう結果を得たいのか」という目的に応じて使い分けることが成功の鍵となります。 遮熱・断熱塗料の採用は、単なる塗り替えではなく、省エネや快適性の向上を目的とした住環境の改善策ととらえることができます。 とくに、冷暖房費の負担が年々増えていると感じている方にとっては、その見直しの一手として検討する価値があります。 すぐに劇的な効果が現れるわけではありませんが、長期的に見てじわじわと効いてくるのが遮熱・断熱塗料の特徴です。 加えて、エアコンの使用頻度が下がることで電気代が減り、環境負荷も軽減できるという点でも、今の時代にふさわしい選択肢といえるでしょう。 最後に、塗料選びに迷ったら、塗料メーカーの仕様書や信頼できる施工業者の意見を参考にすることをおすすめします。 遮熱・断熱塗料は決して安価なものではありませんが、正しく選び、正しく施工すれば、それに見合う効果を得られる可能性が高いです。 ▼地域ごとの外壁塗装業者の情報はこちらから

他の塗料との違い|シリコン・フッ素・無機・ラジカル塗料との比較

耐候性や価格では他塗料とどう違うのか

「高性能=万能」ではない遮熱・断熱塗料の注意点

併用・上塗りは可能?他の塗料との相性問題

どんなケースに向いている?遮熱・断熱塗料が活躍するシーン

日差しの強い地域や南向きの壁面への適用

室内環境を快適に保ちたい高齢者世帯・小さな子どもがいる家庭

工場・倉庫など大空間施設での遮熱ニーズ

遮熱・断熱塗料の注意点と誤解|選ぶ前に知っておくべきこと

「塗るだけでエアコン不要」は誤解

外壁材との相性|効果が出にくいケースとは

価格と性能のバランスを見極めるポイント

遮熱・断熱塗料の種類とそれぞれの特徴

中空ビーズ系・セラミック系・酸化チタン系の違い

中空ビーズ系塗料

セラミック系塗料

酸化チタン系塗料

建物用途・地域特性に合った塗料選びのコツ

塗料メーカーによる違いにも注意を

施工のポイント|遮熱・断熱塗料を活かすために重要なこと

施工技術によって効果に差が出る理由

下塗り・中塗り・上塗りの工程とその意味

遮熱・断熱性能を長く保つメンテナンス方法

よくある質問(FAQ)

Q1. 遮熱塗料と断熱塗料はどちらのほうが効果がありますか?

Q2. 遮熱・断熱塗料を塗ればエアコンを使わなくても快適になりますか?

Q3. 遮熱・断熱塗料は通常の塗料と比べてどれくらい価格が高いですか?

Q4. 遮熱・断熱塗料はどの地域にも向いていますか?

Q5. 遮熱・断熱塗料はどのような外壁材にも塗れますか?

Q6. 遮熱塗料と断熱塗料を組み合わせて使うことは可能ですか?

まとめ|遮熱・断熱塗料は「万能」ではないが、正しく使えば大きな効果も

目的に合った選定と施工が重要

「冷暖房費の見直し」から始める塗料選びという視点

全国の外壁塗装業者探し