GX志向型住宅とは?持続可能な未来を築くスマートな家づくりガイド

- GX志向型住宅とは?その定義と注目される背景

- GX志向型住宅の特徴と設計の考え方

- GX志向型住宅における設備・技術の例

- GX志向型住宅とLCCM住宅・ZEH住宅との違い

- GX志向型住宅を建てるメリット・将来性

- GX志向型住宅の注意点と導入時の課題

- GX志向型住宅を実現するためのステップ

- 未来を見据えた住まいのかたち:GX志向型住宅という選択

- よくある質問(FAQ)

- LCCM住宅とは?ゼロから学ぶ仕組み・認定基準・補助金の活用法まで徹底ガイド

- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ

- はじめて家を建てる人のための住宅ローン入門|基礎から失敗しない選び方まで徹底解説

- 家を建てる時の土地探し完全ガイド|後悔しないための選び方・探し方のコツ

GX志向型住宅とは?その定義と注目される背景

GX(グリーントランスフォーメーション)とは何か?

近年、「GX(グリーントランスフォーメーション)」という言葉が、ビジネスやエネルギー分野だけでなく、住宅業界でも注目されるようになっています。

GXとは「グリーントランスフォーメーション」の略で、持続可能な社会を目指して、経済活動や生活スタイルを根本から環境に配慮した形に転換していくことを意味します。

この概念は単なる「省エネ」や「脱炭素」といった取り組みにとどまらず、再生可能エネルギーの活用や循環型資源の活用、そして暮らしそのものの在り方を変えていく包括的なアプローチといえます。

つまり、GXは単なる技術導入ではなく、未来のライフスタイルそのものを変革するビジョンでもあるのです。

脱炭素社会に向けた住宅の新しい方向性

日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、さまざまな分野で脱炭素化を進めています。

住宅部門もその例外ではなく、エネルギー消費量の抑制、再生可能エネルギーの導入が求められる中で、住宅自体が「エネルギーを使う存在」から「エネルギーを創り、調整する存在」へと役割を変えつつあります。

この変化の流れの中で生まれてきたのが「GX志向型住宅」です。

これは、単に高断熱・高気密な省エネ住宅にとどまらず、再エネ創出、エネルギーの見える化・最適化、さらには住む人のライフスタイルの変革まで含めたトータルな設計思想に基づいています。

GX志向型住宅が求められる時代背景(省エネ義務化や再エネ促進)

2025年には省エネ基準の適合義務化がスタートし、住宅におけるエネルギー対策はますます厳しくなります。

加えて、電力料金の高騰や災害リスクの増加など、家庭レベルでのエネルギー自立やレジリエンスの強化が社会的な課題となっているのが現代です。

こうした時代背景の中で、GX志向型住宅は単なる「エコ住宅」ではなく、これからの暮らし方そのものを再設計する住まいとして、大きな注目を集めています。

GX志向型住宅の特徴と設計の考え方

エネルギー消費の最小化(断熱・高効率設備)

GX志向型住宅の第一の柱は、エネルギーを極力「使わない」設計です。

高性能な断熱材、トリプルガラスのサッシ、熱交換型の換気システムなどを導入することで、冷暖房にかかるエネルギーを大幅に削減できます。

また、照明や家電も省エネ性能の高いものを選び、「小さなエネルギーで快適に暮らす」ための工夫が設計段階から組み込まれているのが特徴です。

エネルギーの創出(太陽光発電・蓄電池など)

GX志向型住宅では、創エネも大きなポイントです。

多くの住宅で太陽光発電システムが導入されますが、GX型では単に売電を目的とするのではなく、自宅で生み出した電力をできるだけ自宅で使う「自家消費型」の運用が基本となります。

さらに、蓄電池を組み合わせることで夜間や停電時にも電気を使える体制を整え、エネルギーの自給自足率を高めるのが特徴です。

エネルギーマネジメント(HEMS・V2Hなどの活用)

HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を活用することで、家庭内の電力使用状況をリアルタイムで「見える化」できます。

これにより、無駄な電力の使用を抑えたり、蓄電池への充電・放電の最適タイミングを判断したりといった、精緻なエネルギー管理が可能になります。

また、V2H(Vehicle to Home)と呼ばれる技術では、EV(電気自動車)を家庭の蓄電池として活用することで、さらに柔軟なエネルギー運用が可能になります。

GX志向型住宅は、電気を“創り”、”蓄え”、”使う”家と言えるのです。

カーボンニュートラルとGX志向の違い

よく混同されるのが「カーボンニュートラル」と「GX志向型住宅」の違いです。

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出と吸収・除去をプラスマイナスゼロにする考え方です。

一方、GX志向型住宅は、それにとどまらず、社会構造そのものを脱炭素に適合させていく「変革(トランスフォーメーション)」を内包しています。

つまり、GX志向型住宅は単なるCO2削減の手段ではなく、暮らしの価値観や行動、エネルギーの選択までを含めた未来志向の住まいなのです。

GX志向型住宅における設備・技術の例

GX志向型住宅は、その理念だけでなく、導入される技術や設備の面でも次世代住宅としての特徴があります。

以下に代表的な技術要素を解説します。

高性能断熱材・トリプルガラスの採用

まず基本となるのが「エネルギーを逃がさない家」の実現です。

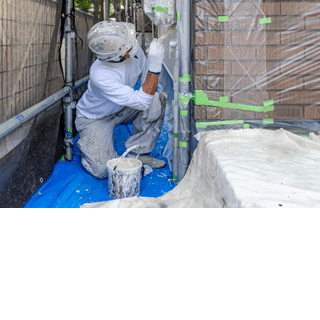

GX志向型住宅では、断熱性の高さが住宅のエネルギー効率を大きく左右するため、外壁・屋根・基礎部分に高性能断熱材を用いるのが一般的です。

さらに、窓にはトリプルガラス(3層ガラス)を採用することで、夏の熱気や冬の冷気をシャットアウトし、冷暖房に頼らず快適な室内環境を保つことができます。

太陽光発電システムとその運用最適化

GX型住宅では、太陽光発電は標準搭載ともいえる存在です。

屋根一面にソーラーパネルを設置し、昼間の電力を自家発電します。

さらに、発電量や天気予報をもとに電力の使用を最適化するシステム(AI搭載のエネルギーマネジメント)を活用することで、「創るだけでなく、賢く使う」エネルギー活用が実現します。

蓄電池とV2Hによる自家消費の拡大

発電した電力をそのまま使わずに貯めておける蓄電池も、GX志向型住宅には欠かせません。

太陽光で発電した電気を夜間や停電時に使用できることで、電力会社への依存度が下がり、エネルギーの「自給自足」が可能になります。

また、V2H(Vehicle to Home)の導入により、EV(電気自動車)と住宅が連携して電力の供給と需要を調整するなど、GX型住宅はエネルギーのハブとしての役割も担います。

HEMSによるエネルギーの可視化と最適化

HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)を使えば、家庭内のエネルギー使用状況をスマートフォンやモニターでリアルタイムに把握できます。

どの家電がどれだけ電気を使っているか、いつピークが来るかなどが視覚化されるため、節電意識を高めることができます。

また、AIによる最適化アルゴリズムにより、自動で蓄電・放電をコントロールする住宅も増えており、「エネルギーに合わせて暮らす」という新しいライフスタイルが現実になりつつあります。

雨水利用・自然換気システムなどの環境技術

エネルギーだけでなく、水や空気などの資源の循環にも目を向けるのがGX志向型住宅の特長です。

たとえば、雨水を庭やトイレの洗浄水として利用するシステム、風の流れを計算して空調に頼らない自然換気を実現する設計などが挙げられます。

こうした技術は、快適さと持続可能性を同時にかなえるための工夫であり、GX志向型住宅を単なる「エコ住宅」にとどめない理由でもあります。

GX志向型住宅とLCCM住宅・ZEH住宅との違い

「GX志向型住宅」と聞いて、「それってZEHやLCCMと何が違うの?」と疑問を持つ方も多いはずです。

ここでは、その違いを整理しておきましょう。

GX志向型住宅は何が「より未来志向」なのか

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、住宅で消費するエネルギー量と創出するエネルギー量をプラスマイナスゼロにすることを目的とした住宅です。

LCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅は、建設から解体・廃棄までの一生涯で排出されるCO2をゼロ以下に抑えることが目標です。

これらはいずれも「環境負荷の低減」を追求するものであり、高度な省エネ・創エネ設計が必要とされます。

一方、GX志向型住宅は、単なる“削減”や“ゼロ”ではなく、“変革(トランスフォーメーション)”をキーワードにしている点が異なります。

つまり、GX型住宅では家だけでなく、住む人の意識・行動・地域社会との関係までも含めて、持続可能な仕組みへと変えていく視点を持っているのです。

LCCM住宅・ZEH住宅との設計思想の比較

| 比較項目 | ZEH住宅 | LCCM住宅 | GX志向型住宅 |

|---|---|---|---|

| 主目的 | エネルギー収支ゼロ | CO2排出量マイナス | 社会・生活のGX化 |

| 創エネ機能 | 太陽光発電 | 太陽光+バイオマス等 | 再エネ+V2H+HEMS |

| 意識面 | 住環境の効率化 | 環境配慮の最適化 | 暮らし全体の変革 |

| 技術導入 | 一部選択制 | 高度な総合設計 | 社会・環境と連携する家 |

| 行動の変化 | 節電意識 | 環境配慮行動 | 社会との調和を重視 |

このように、GX志向型住宅は、家を超えて「生き方」「社会の仕組み」へと視野を広げた住宅といえます。

LCCM住宅については、LCCM住宅とは?ゼロから学ぶ仕組み・認定基準・補助金の活用法まで徹底ガイドも参考にしてみてください。

GX志向型住宅は「住む人の行動」も問われる

ZEHやLCCM住宅は、建物の性能が中心でしたが、GX志向型住宅では、住む人がどのようにエネルギーを使い、どう生活するかまでが重要な要素となります。

たとえば、日中の発電時間に合わせて家事を行う、EVを有効に活用する、地域の再エネ事業に参加するなど、GX型住宅は「暮らしをデザインする住まい」でもあるのです。

GX志向型住宅を建てるメリット・将来性

GX志向型住宅は、単なる環境配慮型住宅にとどまらず、これからの日本社会における暮らし方そのものを変える可能性を秘めた住まいです。

そのメリットと将来性について詳しく見ていきましょう。

光熱費の大幅削減とエネルギー自立

最大のメリットのひとつは、エネルギー消費を極限まで抑え、太陽光や蓄電池を活用することで電力会社に頼らない生活が可能になることです。

エネルギー価格の上昇や不安定な供給が続く今、自宅で電気を創って使える生活は経済的にも精神的にも大きな安心材料になります。

また、HEMSによるエネルギーの見える化により、家族全体の省エネ意識が自然と高まるという副次的効果もあります。

災害時のレジリエンスと安心感

近年、日本各地で地震や台風などの自然災害が頻発しています。

そのたびに停電や断水といったライフラインの寸断が発生し、住宅の「災害に強い性能」が求められるようになりました。

GX志向型住宅では、太陽光+蓄電池+V2Hなどの組み合わせによって、停電時でも必要最低限の生活を維持できるように設計されています。

たとえば、冷蔵庫の電源確保やスマホの充電、夜間照明などは確保できるため、災害時に避難せず自宅で過ごせる可能性も高まります。

カーボンクレジットやGX推進補助金の可能性

GX志向型住宅のように環境負荷の少ない住まいは、今後ますます行政支援や補助金の対象となることが予想されます。

実際に、ZEHやLCCM住宅ではすでに各種補助制度が整っており、GXに特化した支援も拡大しつつあります。

また将来的には、住宅単位での「カーボンクレジット(排出権)」取引が可能になる仕組みも検討されています。

これにより、環境性能の高い住宅が資産としての価値を持つ時代が到来するかもしれません。

環境配慮を重視する若年層・共働き世帯の支持

SDGsや環境問題に高い関心を持つ若年層は、「地球に優しい暮らし」を自分たちのライフスタイルの一部として捉えています。

共働き世帯にとっても、エネルギーの自動制御やスマート管理ができるGX志向型住宅は、家事負担軽減の面でも魅力的です。

こうした社会的背景からも、GX志向型住宅は次世代のスタンダード住宅になり得るポテンシャルを持っているといえるでしょう。

GX志向型住宅の注意点と導入時の課題

理想的な未来志向の住宅とはいえ、GX志向型住宅には導入にあたっての課題や注意点も存在します。

建築前にしっかりと理解しておくことが重要です。

初期コストと回収期間のバランス

GX志向型住宅の設備は、高性能断熱材、太陽光発電システム、蓄電池、HEMS、V2Hなど、最新の技術をふんだんに盛り込む必要があるため、どうしても初期費用が高くなりがちです。

将来的には光熱費の削減や売電などで回収できる可能性もありますが、地域の電力価格や利用状況によっては20〜30年かかることもあります。

長期的な視点で計画を立てることが必要です。

対応できるハウスメーカーや工務店が限られる

GX志向型住宅は、従来の住宅設計とは異なるノウハウが求められるため、すべての住宅会社が対応しているわけではありません。

特に地域密着型の工務店では、対応実績がないケースもあります。

そのため、設計段階からGXを意識した提案ができるパートナーを選ぶことが、成功の鍵となります。

施工例や技術資格、再エネ設備の取り扱い実績などを確認するとよいでしょう。

地域の気候や条例により採用可能技術に差が出る

たとえば、日照時間が短い地域では太陽光発電の効率が下がることがあります。

また、都市部では屋根面積の確保が難しい、条例によりV2Hの屋外設置に制限があるなど、GX志向型住宅の設計は地域性にも大きく左右されることがあります。

したがって、地域特性に合わせたGX設計のノウハウがある会社と連携することが、失敗を避けるポイントです。

GX志向型住宅を実現するためのステップ

GX志向型住宅を建てるには、単に高性能な住宅を建てるだけでは不十分です。

計画段階から「エネルギー」「暮らし方」「地域との関わり」まで視野に入れた設計と準備が必要です。

以下に、実現までの基本的なステップをまとめます。

まずは省エネ住宅の基本を押さえる

GX志向型住宅は高度な性能が求められますが、基本となるのは高断熱・高気密などの省エネ性能です。

ここを疎かにすると、どれだけ創エネ設備を充実させても、本質的なエネルギー効率は高まりません。

まずは、断熱性能(UA値)や気密性能(C値)の基準を確認し、どのレベルを目指すのかを明確にすることが重要です。

設計段階で「創る・使う・管理する」を意識

GX型住宅は、単に電力を「創る」だけでなく、「いつ・どこで・どれだけ使うか」「どう貯めて、どう配分するか」までを総合的に設計します。

つまり、「創る」×「使う」×「管理する」の三位一体の思考が不可欠なのです。

設計士や建築会社との打ち合わせでは、太陽光や蓄電池の容量、HEMSの導入方法、V2Hの可否などを具体的に検討しましょう。

補助金・認定制度の情報を活用する

GX関連の設備は高額な場合もありますが、国や自治体の補助金制度を活用すれば、初期コストを大きく抑えることが可能です。

ZEH支援事業、地域型住宅グリーン化事業、都道府県ごとのエネルギー導入補助など、情報をこまめにチェックしておきましょう。

また、認定を受けたGX住宅であれば、将来的な資産価値や売却時の評価にも良い影響を与える可能性があります。

GXに対応した住宅会社の見極め方

最後に重要なのが、GX志向に対応した設計・施工が可能な住宅会社を選ぶことです。

カタログやホームページを見るだけでなく、以下のような観点で比較・検討しましょう。

- 実績としてGXまたはZEH・LCCMの施工例があるか

- 専任のエネルギー設計担当者がいるか

- 補助金・認定制度に精通しているか

- 提案時にHEMSやV2H、EVとの連携まで考慮されているか

単に性能値だけでなく「暮らしの提案」までできる住宅会社こそ、GX志向型住宅にふさわしいパートナーです。

未来を見据えた住まいのかたち:GX志向型住宅という選択

GX志向型住宅は、省エネやエコ住宅の枠を超え、未来の暮らし方や価値観までを含めてデザインする住まいです。

GX型住宅に住むことは「未来への投資」

初期費用こそ高く感じるかもしれませんが、将来的な光熱費削減、災害対応力、そして資産価値の向上を考えれば、それは「コスト」ではなく「投資」です。

また、自分たちの暮らしを見直し、エネルギーと共生する生活を始めること自体が、地球環境への貢献でもあります。

子ども世代の環境にも配慮した家づくり

GX志向型住宅は、今の便利さや快適さを享受しながら、将来世代のことも考えた「責任ある選択」でもあります。

子どもたちに、安心で持続可能な地球を残すために、今できることとして選ばれる住宅なのです。

「つくる責任・つかう責任」を果たす暮らし方

GXという考え方の根底には、「つくる責任・つかう責任(SDGsの12番)」の精神があります。

エネルギーや資源を浪費することなく、必要な分を必要な時に、環境に配慮して使う、そんな生活スタイルこそが、GX志向型住宅の本質です。

よくある質問(FAQ)

GX志向型住宅はZEH住宅やLCCM住宅とどう違いますか?

ZEHやLCCM住宅はエネルギー収支やCO2排出量に焦点を当てた住宅ですが、GX志向型住宅は、暮らし方・社会とのつながり・ライフスタイルの変革を重視しています。

GX志向型住宅に補助金は使えますか?

使用できます。

ZEHやLCCMと同様に、省エネ性能や再エネ設備の導入に対する補助金制度が国・自治体ともに整備されています。

GX志向型住宅に対応した住宅会社は限られていますか?

はい。

GX住宅の設計・施工には高度なノウハウが必要なため、すべての住宅会社が対応できるわけではありません。

実績や専門資格を確認するのが安心です。

都市部でもGX志向型住宅は建てられますか?

可能ですが、敷地面積や日照条件、条例などによっては工夫が必要です。

太陽光パネルの設置スペースが限られる場合でも、V2Hや省エネ設計でGX型に近づけることができます。

将来的に売却する際の資産価値には影響しますか?

はい、GX志向型住宅は次世代の基準を満たす住宅として資産価値の維持・向上が期待されています。

特に省エネ性能や再エネ設備は、購入希望者からの評価も高くなります。

- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ

- はじめて家を建てる人のための住宅ローン入門|基礎から失敗しない選び方まで徹底解説

- 家を建てる時の土地探し完全ガイド|後悔しないための選び方・探し方のコツ

- 家を建てるハウスメーカーの坪単価を徹底比較|価格だけで選ばないポイントも解説

- 1000万円台・2000万円台・3000万円台で建てられる家とは?注文住宅の費用と価格帯別のイメージ

- 20坪・30坪・40坪・50坪の広さでどんな家が建てられる?|家づくりの坪数別イメージと暮らし方の違い

- 注文住宅はハウスメーカーと工務店どちらが正解?違いと選び方を徹底比較ガイド

- 実家の建て直しで叶える二世帯注文住宅|親との同居を前向きに考える人へ

- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説

- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド

- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅

- 家を建てる年齢はいつがベスト?30代・40代・50代・60代の判断基準とは

- 注文住宅は本当に高い?実例で知る費用感と総額のリアル

- 住宅展示場・モデルハウスに行く前に!見学で失敗しないためのチェックリスト

- ペットと快適に暮らす注文住宅|後悔しないための設計アイデアと注意点を徹底解説

- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント

- 老後の住み替えで家を建てたいと思ったら読むガイド|後悔しないための間取り・資金・暮らしの考え方

- 狭小地でも理想の住まいは叶う|限られた敷地に夢を詰め込む注文住宅の魅力

- おしゃれな注文住宅を建てたい!後悔しないためのデザイン・間取り・素材選び完全ガイド

- LCCM住宅とは?ゼロから学ぶ仕組み・認定基準・補助金の活用法まで徹底ガイド

- 地震に強い注文住宅を建てるには?耐震等級・構造・素材を徹底解説

- プレハブ住宅って実際どう?注文住宅と迷う方へ贈る特徴・誤解・向き不向き徹底ガイド

- 全館空調のある注文住宅の魅力とは?後悔しないための選び方と注意点を徹底解説

- 注文住宅と建売住宅の違いとは?後悔しない選び方と費用・自由度・住み心地の比較ガイド

- 住宅ローン借り換えガイド|今の金利と残債でどれくらい返済額が減る?

- GX志向型住宅とは?持続可能な未来を築くスマートな家づくりガイド

全国の注文住宅の業者とメーカー探し

▼地域ごとの注文住宅の情報はこちらから

全国の住宅展示場とモデルハウス

▼地域ごとの住宅展示場とモデルハウスの情報はこちらから