地震に強い注文住宅を建てるには?耐震等級・構造・素材を徹底解説

- 注文住宅で「耐震性」を重視すべき理由

- 耐震・制震・免震の違い

- 「耐震等級」とは?基準・ランクの違い

- 注文住宅で「地震に強い構造」を選ぶには?

- 地震に強い間取りの工夫とは?

- 地震に強い建材・素材の選び方

- 耐震に強い設計の工夫

- 最新技術を活用した耐震対策

- 注文住宅で耐震性を高めるための打ち合わせのポイント

- 実例で学ぶ|耐震性を高めた注文住宅の施工例

- 地域ごとの地震リスクと注文住宅の耐震設計

- まとめ|家族の命と財産を守るために「耐震」は妥協しない

- よくあるQ&A(FAQ)

- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ

- はじめて家を建てる人のための住宅ローン入門|基礎から失敗しない選び方まで徹底解説

- 家を建てる時の土地探し完全ガイド|後悔しないための選び方・探し方のコツ

注文住宅で「耐震性」を重視すべき理由

地震大国・日本に家を建てるということ

日本に住んでいる以上、地震とは切っても切れない関係にあります。

東日本大震災や熊本地震をはじめ、近年でも大きな揺れに見舞われた地域は少なくありません。

日本の国土は4つのプレートが交差する位置にあり、毎日のように地震が発生しています。

こうした背景の中で、「自分たちの家が地震に耐えられるのか?」という視点は欠かせません。

いくら見た目が立派な家でも、大地震で倒壊してしまえば、家族の安全も財産も守れません。

新築でも「最低限」の耐震性能しかない場合がある

実は、「新築=地震に強い」とは限りません。

日本の建築基準法では、すべての新築住宅に最低限の耐震性能が義務付けられていますが、それはあくまで「一度の大地震で倒壊しない程度」の水準です。

この基準を満たしている住宅は「耐震等級1」とされており、震度6強〜7程度の地震に一度は耐えうるとされています。

しかし、繰り返し地震が発生した場合や、地盤が弱い土地では、その耐震性が不十分になることもあります。

つまり、建築基準法=安全保証ではなく、最低ラインに過ぎないということ。

地震に強い家を本気で目指すのであれば、等級2や3といった、より高い耐震等級を目指す必要があります。

注文住宅なら「耐震性」を自分で高められる

建売住宅では、設計や仕様が決まっており、施主が自由に耐震性を調整することはできません。

これに対して、注文住宅では、耐震等級の設定、構造の種類、使用する建材、間取りの工夫など、地震対策を設計段階から盛り込むことが可能です。

たとえば次のような選択肢があります:

- 耐震等級3にするかどうか

- 木造か鉄骨か、構造の種類をどうするか

- 制震装置を設置するか

- 耐力壁の位置やバランスをどう取るか

これらはすべて、自由設計だからこそ可能な「安全への投資」です。

地震が起きたときに後悔しないためにも、耐震性は後回しにしてよいテーマではありません。

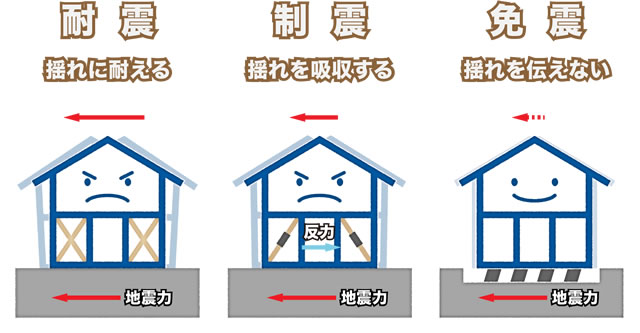

耐震・制震・免震の違い

地震対策と一口にいっても、その考え方や技術はさまざまです。

注文住宅に取り入れられる主な地震対策には、「耐震」「制震」「免震」の3つがあります。

それぞれ目的や構造が異なるため、特徴と違いを理解したうえで、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

耐震:建物そのものを強くする

もっとも基本的な地震対策が「耐震」です。

これは、地震の揺れに建物が「耐える」構造にするという考え方で、現在の日本の住宅はこの「耐震構造」が標準になっています。

建物を支える柱や梁、壁などの構造体を強化し、建物自体が揺れに負けず立ち続けられるように設計されます。

たとえば、

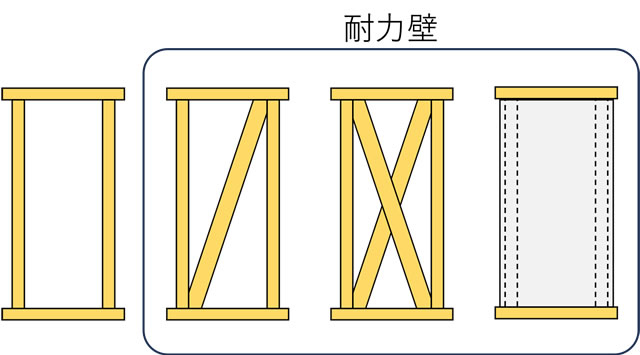

- 耐力壁をバランスよく配置する

- 筋交い(すじかい)を入れて横揺れに耐える

- 金物で接合部を補強する

といった工夫が行われます。

耐震性能が高い家は、構造そのものがしっかりしているということです。

メリットは、費用を抑えながら一定の耐震性を確保できること。

デメリットとしては、揺れ自体は建物にそのまま伝わるため、家具の転倒や内装の損傷が起こりやすいことが挙げられます。

制震:揺れを吸収してダメージを減らす

「制震」は、建物の中に「制震装置(ダンパー)」を設置して、揺れのエネルギーを吸収する仕組みです。

建物は揺れますが、その勢いが抑えられるため、揺れによるダメージを最小限にできるのが特徴です。

たとえば、壁の内部に油圧式のダンパーを設置することで、地震時にその装置が振動を吸収してくれます。

制震はとくに、

- 余震が多い地域

- 家の中の損傷を減らしたい方

- 耐震性と快適性を両立したい方

に適しています。

費用はややかかりますが、繰り返しの地震にも強くなるという点で、今注目されている技術です。

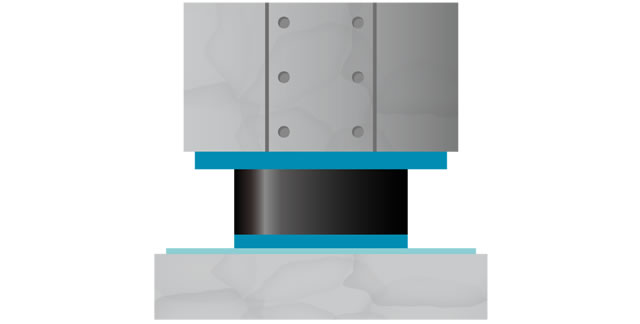

免震:揺れを建物に伝えない

「免震」は、建物と地面の間に「免震装置」を設置し、地震の揺れを建物に直接伝えないようにする構造です。

たとえるなら、「建物をお皿の上に浮かせておく」ようなイメージで、揺れが発生しても建物がゆっくりとスライドしてショックを逃がします。

この技術は、病院や高層マンション、重要文化財などにも採用されています。

揺れをほとんど建物に伝えないため、

- 家具が倒れにくい

- 内装の被害がほとんど出ない

- 地震の怖さを感じにくい

というメリットがあります。

ただし、

- 建設コストが高い

- 設置できる土地に制限がある

といったハードルもあるため、戸建て住宅ではあまり一般的ではありません。

「耐震等級」とは?基準・ランクの違い

住宅の「耐震性」を数値化する指標

地震に強い家をつくるうえで、もっとも重要な指標のひとつが「耐震等級」です。

これは、住宅性能表示制度において定められた基準で、建物がどれだけ地震に耐えられるかを等級1〜3で数値化しています。

この制度があるおかげで、施主は「なんとなく丈夫そう」ではなく、具体的な数字で耐震性を比較・判断できるようになっています。

耐震等級1:建築基準法レベルの最低基準

耐震等級1は、建築基準法で義務付けられている最低限の耐震性能を満たす水準です。

震度6強〜7程度の地震に対し、「倒壊・崩壊しないこと」を前提としています。

しかし、これはあくまで「命を守るレベル」であって、建物の損傷や住み続けられるかどうかまでは保証されていません。

大地震のあとに補修が必要になったり、再建が難しくなったりするリスクもあるため、安心して長く住みたい方には不十分と感じられるケースも多いのです。

耐震等級2:災害時の避難所レベル

耐震等級2は、等級1の1.25倍の地震力に耐える強さを持っています。

これは、学校・病院・避難所などで必要とされる耐震性能に相当し、余震を含めた地震の多発にもある程度耐えられる水準です。

注文住宅で「より安心したい」「災害後もそのまま住み続けたい」と考える方には、この等級2以上の設計がおすすめです。

耐震等級3:警察署や消防署レベルの最高等級

もっとも高い耐震性能を誇るのが、耐震等級3です。

等級1の1.5倍の地震力に耐える設計で、警察署・消防署といった防災拠点と同レベルの強さを備えています。

東日本大震災や熊本地震の被災地でも、耐震等級3の住宅は倒壊を免れたという事例が多数あります。

さらに、等級3にすることで住宅ローン控除や保険料の割引など、経済的なメリットが得られることもあります。

もちろん、設計や建材にコストはかかりますが、「命」「生活」「資産」を守る投資と考えれば、その価値は非常に大きいでしょう。

注文住宅で「地震に強い構造」を選ぶには?

構造選びが家の強さを左右する

住宅の耐震性は、間取りや建材以上に「構造」によって大きく左右されます。

構造とは、家を支える骨組みの方式で、代表的なものに以下のようなタイプがあります。

- 木造軸組工法(在来工法)

- ツーバイフォー(2×4)工法

- 鉄骨造

- RC造(鉄筋コンクリート造)

それぞれの特徴と耐震性の違いを見ていきましょう。

木造軸組工法:自由度は高いが設計バランスが命

日本で最も一般的な工法である木造軸組工法は、柱と梁で構成された「軸組(フレーム)」によって建物を支える構造です。

間取りの自由度が高く、リフォームしやすいという利点がありますが、耐力壁の配置や接合部の補強が不十分だと、耐震性が大きく低下する可能性があります。

つまり、設計士の耐震設計スキルと施工精度が非常に重要な工法と言えます。

ツーバイフォー工法:面で支えるから揺れに強い

ツーバイフォーは、壁・床・天井の六面体構造によって建物を「面」で支える工法です。

そのため、横揺れやねじれに対して強く、耐震性が高いと評価されています。

ただし、設計の自由度が低いため、間取りや窓の配置に制限が出ることがあります。

「シンプルな構造で強い家」を求める方には、非常に相性のよい工法です。

鉄骨造・RC造:構造的には最強だがコストが課題

鉄骨や鉄筋コンクリート(RC)を使った構造は、圧倒的な強度と耐震性を持っています。

地震だけでなく火災にも強く、マンションやビルに多く使われています。

ただし、建築コストが高く、戸建て住宅では採用しづらいのが実情です。

また、敷地条件や施工業者の技術力も問われます。

注文住宅であっても、コストと設計のバランスを見ながら慎重に選ぶ必要があります。

地震に強い間取りの工夫とは?

「間取り」で耐震性は大きく変わる

意外かもしれませんが、住宅の間取りによっても耐震性は大きく変わります。

地震に強い間取りとは、「重心」と「剛心」のバランスが取れている設計のことです。

- 「重心」とは、建物の重さの中心

- 「剛心」とは、建物の強さの中心

この2つがズレていると、揺れたときに建物がねじれて大きなダメージを受けやすくなります。

避けたい設計の例

- 吹き抜けが大きすぎる

- 1階に柱や壁が少ない(ピロティやビルトインガレージ)

- 南側に大きな窓を集中させる

これらはデザイン性が高い反面、構造のバランスを崩しやすく、耐震性が低下しやすい傾向があります。

もちろん、完全に避ける必要はありませんが、適切に耐力壁を配置したり、柱を増やしたりする工夫が必要です。

安全性を高める間取りの工夫

- 耐力壁を均等に配置する

- 1階と2階の柱位置を揃える

- 中央に階段を配置し、構造を安定させる

- 長方形や正方形の形に近づけ、凸凹を減らす

これらの工夫を取り入れることで、建物全体のバランスが整い、地震時のねじれや偏りを抑えることができます。

地震に強い建材・素材の選び方

建材の選定で「揺れ方」が変わる

耐震性というと構造や間取りに注目が集まりがちですが、実は「建材の選び方」も地震に強い家づくりに欠かせません。

軽さ・強さ・しなやかさなど、素材が持つ特性によって、地震時の揺れ方や建物へのダメージが大きく変わるのです。

屋根材は「軽量」が正解

地震に強い家づくりでは、まず「屋根の重さ」に注目してください。

建物の上部が重いと、揺れの際に上部が大きく振られて構造全体が不安定になります。

おすすめは、軽量なガルバリウム鋼板などの金属屋根です。

瓦屋根に比べて重さが半分以下のものもあり、建物の重心を下げて揺れにくくすることができます。

壁材は「耐力面材」で強化する

柱や梁だけではなく、壁自体にも耐震性をもたせるのが現代の常識です。

そのために用いられるのが「構造用合板」や「耐力面材」と呼ばれる強度の高いパネルです。

これらは壁全体で力を受け止め、建物がねじれたり、傾いたりするのを防ぎます。

とくにツーバイフォー住宅では必須の技術ですが、木造軸組工法でも積極的に採用されるようになっています。

基礎や接合部も手を抜かない

見えない部分だからこそ、基礎や金物の選定は重要です。

弱い地盤には「地盤改良」を行い、その上に「ベタ基礎」を採用することで、建物全体を面で支える安定した構造になります。

また、柱と梁をつなぐ「接合金物」には、地震時に強力な引っ張り力がかかるため、耐震等級3に対応した高性能な金具を選ぶことが推奨されます。

耐震に強い設計の工夫

どんな構造を選んだとしても、設計の工夫次第で耐震性は大きく変わります。

ここでは、注文住宅で特に意識したい設計ポイントを解説します。

シンプルな間取りを意識する

建物はシンプルな形状ほど地震に強い傾向があります。

例えば、L字型やコの字型のように複雑な形の建物は、揺れた際に「ねじれ」が生じやすくなり、耐震性が落ちることがあります。

そのため、できるだけ四角形に近いシンプルな形にすることが基本です。

耐力壁のバランス配置

耐力壁は、地震の力を受け止める重要な要素です。

壁が片側に偏っていると、揺れたときに建物がねじれてしまいます。

したがって、家全体のバランスを考えて耐力壁を配置することが欠かせません。

屋根の形と重量

屋根が重いほど地震のエネルギーを受けやすくなります。

特に瓦屋根など重量のある屋根材を使う場合は注意が必要です。

最近では、軽量化された屋根材(スレートや金属屋根など)を選ぶことで、地震時のリスクを減らすケースが増えています。

吹き抜け・大開口の注意点

吹き抜けや大きな窓はデザイン性や開放感を高めますが、その分壁量が減るため耐震性が低下する恐れがあります。

これを解決するためには、耐震用の補強材や構造計算による補強を行うことが重要です。

基礎工事の重要性

どれだけ構造や間取りを工夫しても、地盤や基礎がしっかりしていなければ耐震性能は確保できません。

地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良を実施することで、建物の揺れに対する強さが大きく変わります。

最新技術を活用した耐震対策

耐震設計の基本を押さえたうえで、さらに安心を高めたい方には最新の耐震技術を取り入れる方法があります。

近年は、従来の「耐震構造」に加えて、制震や免震といった技術が注目されています。

耐震構造の基本

まず大前提となるのが耐震構造です。

これは、建物そのものを強くして地震の揺れに耐える仕組みを指します。

木造住宅でも鉄骨住宅でも必ず考慮されるもので、耐力壁や筋交い、金物補強などによって強度を確保します。

制震構造|揺れを吸収する仕組み

制震は、建物の内部に「制震ダンパー」と呼ばれる装置を取り付け、揺れを吸収・分散する技術です。

例えば、自動車のショックアブソーバーのような役割を果たし、大きな揺れでも建物全体にダメージを伝えにくくするのが特徴です。

近年では木造住宅でも導入可能な制震装置が普及しており、コストを抑えつつ耐震性能をワンランク上げたい方に選ばれています。

免震構造|地盤と建物を切り離す技術

免震は、建物と基礎の間に「免震装置」を設置し、地盤から伝わる揺れを大幅に減らす仕組みです。

高層ビルや病院などでも採用されており、地震の揺れを最大で70〜80%軽減するといわれています。

一方で、導入には高額な費用がかかるため、戸建て住宅ではまだ限られたケースにとどまっています。

しかし「絶対に安心したい」「高価でも長期的な安全を重視したい」という方には魅力的な選択肢です。

最新の建材・技術の活用

- 高強度集成材:反りや割れが起きにくく、地震に強い柱や梁を実現

- 高耐力壁:一般的な壁の数倍の耐震性能を持つパネル

- 制震金物:小規模住宅でも設置可能な揺れ軽減装置

これらを組み合わせることで、従来よりも安心度の高い住まいを実現できます。

注文住宅で耐震性を高めるための打ち合わせのポイント

実際に注文住宅を建てる際、施主と工務店・ハウスメーカーとの打ち合わせが重要になります。

耐震性をしっかり確保するために、以下の点を押さえて相談しましょう。

耐震等級の確認

「この家は耐震等級いくつを満たしていますか?」と必ず確認しましょう。

特に耐震等級3を目指すかどうかは、費用面と安心感のバランスを考える大切な判断材料です。

設計図面と構造計算の提示

耐震性は目に見えにくい部分です。

そのため、構造計算書や壁量計算の根拠を提示してもらうと安心です。

実際に「吹き抜けを作っても大丈夫か」「窓を大きくした場合の強度はどうなるか」など、具体的なシミュレーションをしてもらいましょう。

地盤調査と基礎工事

耐震性能は建物だけでなく、地盤と基礎に大きく左右されます。

必ず地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良を実施することを確認してください。

弱い地盤にそのまま建ててしまうと、どれほど耐震等級が高くても意味を持たないのです。

コストとのバランス

「耐震性能を高めれば高めるほど安心」ではありますが、その分建築コストは増加します。

例えば免震構造は数百万円単位で追加費用がかかることもあります。

したがって、予算の範囲でどこまで耐震性能を求めるかを事前に考えておき、工務店と相談することが大切です。

施工会社の実績を確認

耐震性は設計だけでなく、実際の施工精度にも左右されます。

「耐震等級3対応」とうたっていても、現場での施工がずさんであれば意味がありません。

信頼できる施工実績や過去の事例を確認することで、より確実な耐震性を確保できます。

実例で学ぶ|耐震性を高めた注文住宅の施工例

実際に、耐震性を高めるための工夫を取り入れた注文住宅の施工例をいくつかご紹介します。

具体的な取り組みを見ることで、自分の家づくりに役立つヒントが見つかるはずです。

等級3+制震装置のハイブリッド設計

東京都のある施主は、耐震等級3に加えて、制震ダンパーを全体に設置する設計を採用しました。

結果として、震度5強の地震でも家具の転倒なし・内装のひび割れなしという優れた耐震性を実現しています。

コストは標準仕様よりも約150万円アップしましたが、安心と交換できる投資として満足度は高いとのことです。

地盤改良+ベタ基礎で地面から揺れを制御

埼玉県の施工例では、地盤調査の結果を受けて、表層改良+ベタ基礎という強固な基礎構造を選択。

基礎の鉄筋ピッチやコンクリート厚にもこだわり、建物の揺れが最小限に抑えられるよう計算されています。

実際に震度6弱の地震に見舞われましたが、外壁の割れや基礎のひび割れも見られなかったとのことです。

耐力壁の配置で吹き抜け住宅も耐震性を確保

開放感ある吹き抜けを希望した神奈川県の事例では、構造設計士と連携し、吹き抜けの周囲にバランスよく耐力壁を配置。

さらに、柱と梁の交点に補強金物を入れることで、耐震等級2を確保しながらデザイン性も両立させています。

地域ごとの地震リスクと注文住宅の耐震設計

日本全国で地震は起こりますが、地域によってリスクの性質は異なります。

注文住宅を建てる際には、その土地特有の地震リスクを理解することが不可欠です。

南海トラフ地震のリスク

静岡県から九州にかけての太平洋沿岸部は、南海トラフ地震の発生が懸念されています。

このエリアでは、長時間の揺れと津波への備えが重要です。

基礎の強化や高台の立地選びも検討しましょう。

首都直下型地震のリスク

首都圏では直下型地震による強烈な揺れが想定されています。

特に東京23区など人口密集地域では、狭小地での耐震設計が課題となります。

木造でも耐震等級3を目指す設計が望ましいでしょう。

地盤の強弱を見極める

地域ごとの地震リスクを考える上で欠かせないのが「地盤」です。

例えば埋立地や軟弱地盤では、揺れが増幅しやすく液状化の危険もあります。

そのため、必ず地盤調査を行い、必要なら地盤改良を行うことが耐震性の第一歩となります。

まとめ|家族の命と財産を守るために「耐震」は妥協しない

注文住宅は、自由に設計できるからこそ、「耐震性」をどこまで追求するかを自分で選べます。

これは、建売住宅では得られない大きな強みです。

「建築基準法に合っていれば大丈夫」と考えるのではなく、家族の命・日常・将来の資産価値までを見据えた家づくりが求められます。

- 耐震等級3の取得

- 制震ダンパーの導入

- 地盤調査と基礎補強

- バランスの良い間取り

- 信頼できる工務店選び

これらをしっかりと考えることで、地震が起きても安心して暮らせる家を実現することができます。

家は、建てた瞬間がゴールではありません。

これから何十年と家族を守る存在になるからこそ、耐震性に妥協のない家づくりをぜひ選んでください。

よくあるQ&A(FAQ)

Q. 耐震等級3にすれば絶対に安心ですか?

A. 耐震等級3は最高ランクですが、絶対に壊れない保証ではありません。

ただし、現行基準で考えられる最も安心できる水準です。

Q. 免震住宅は高額になりますか?

A. はい、一般的に数百万円単位の追加費用が必要です。

コストと安心感のバランスを考えて導入を検討しましょう。

Q. 地震保険と耐震等級には関係がありますか?

A. はい。

耐震等級2以上の住宅は地震保険料が割引される制度があります。

長期的な経済メリットにつながります。

Q. リフォームで耐震性を高めることは可能ですか?

A. 可能です。

耐震診断を受けて補強工事を行うことで耐震性を高められます。

ただし新築時ほど自由度は高くありません。

Q. 耐震住宅は資産価値に影響しますか?

A. はい。

耐震等級3を取得している住宅は、中古市場でも評価が高い傾向があります。

売却時の安心材料にもなります。

- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ

- はじめて家を建てる人のための住宅ローン入門|基礎から失敗しない選び方まで徹底解説

- 家を建てる時の土地探し完全ガイド|後悔しないための選び方・探し方のコツ

- 家を建てるハウスメーカーの坪単価を徹底比較|価格だけで選ばないポイントも解説

- 1000万円台・2000万円台・3000万円台で建てられる家とは?注文住宅の費用と価格帯別のイメージ

- 20坪・30坪・40坪・50坪の広さでどんな家が建てられる?|家づくりの坪数別イメージと暮らし方の違い

- 注文住宅はハウスメーカーと工務店どちらが正解?違いと選び方を徹底比較ガイド

- 実家の建て直しで叶える二世帯注文住宅|親との同居を前向きに考える人へ

- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説

- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド

- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅

- 家を建てる年齢はいつがベスト?30代・40代・50代・60代の判断基準とは

- 注文住宅は本当に高い?実例で知る費用感と総額のリアル

- 住宅展示場・モデルハウスに行く前に!見学で失敗しないためのチェックリスト

- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント

- 老後の住み替えで家を建てたいと思ったら読むガイド|後悔しないための間取り・資金・暮らしの考え方

- ペットと快適に暮らす注文住宅|後悔しないための設計アイデアと注意点を徹底解説

- 狭小地でも理想の住まいは叶う|限られた敷地に夢を詰め込む注文住宅の魅力

- おしゃれな注文住宅を建てたい!後悔しないためのデザイン・間取り・素材選び完全ガイド

- GX志向型住宅とは?持続可能な未来を築くスマートな家づくりガイド

- LCCM住宅とは?ゼロから学ぶ仕組み・認定基準・補助金の活用法まで徹底ガイド

- プレハブ住宅って実際どう?注文住宅と迷う方へ贈る特徴・誤解・向き不向き徹底ガイド

- 全館空調のある注文住宅の魅力とは?後悔しないための選び方と注意点を徹底解説

- 注文住宅と建売住宅の違いとは?後悔しない選び方と費用・自由度・住み心地の比較ガイド

- 住宅ローン借り換えガイド|今の金利と残債でどれくらい返済額が減る?

- 地震に強い注文住宅を建てるには?耐震等級・構造・素材を徹底解説

全国の注文住宅の業者とメーカー探し

▼地域ごとの注文住宅の情報はこちらから

全国の住宅展示場とモデルハウス

▼地域ごとの住宅展示場とモデルハウスの情報はこちらから